- 2025年7月24日:投稿

福祉相談や支援の基礎を作った女性の誕生日、それが8月5日です

皆さん、こんにちは。

就労継続支援A型事業所ONE STEP(Instagram/Facebook/X(旧Twitter))利用者のヒラヤマです。

巷では「7月5日に地球が滅亡する」なんて噂もありましたが、なんとか無事に生き延びた私たちは、めでたく8月5日を迎えることができます。

「8月5日って、『鬼滅の刃』とかの映画の公開日?」と思う方もいるかもしれませんが、実はそうではありません。それよりも、ずっと大切な日なんです。

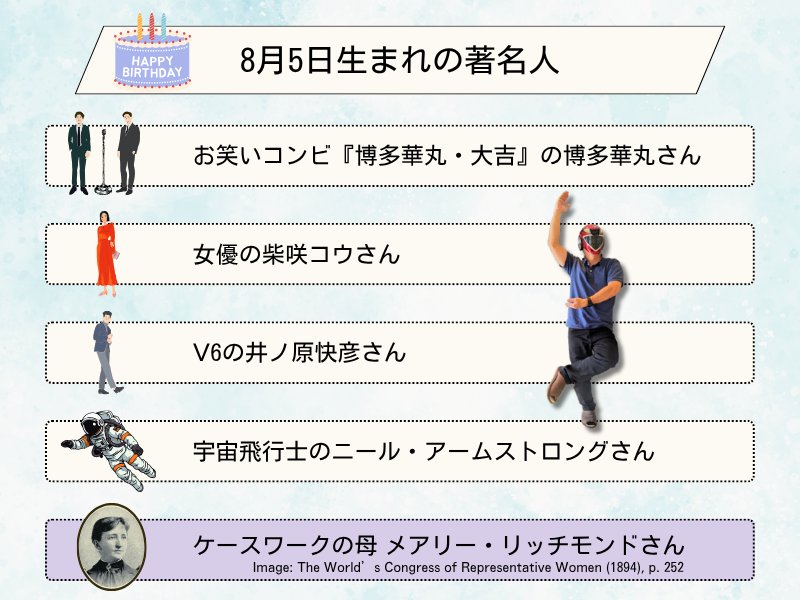

この日は、多くの有名人が誕生日を迎える日として知られています。たとえば――

- お笑いコンビ『博多華丸・大吉』の博多華丸さん(1970年8月5日生まれ)

- 「アタック25」の司会を長年務めた児玉清さんなどのモノマネで有名な方ですね

- 女優の柴咲コウさん(1981年8月5日生まれ)

- 様々な作品に出演されていますが、個人的には「Dr.コトー診療所」の星野彩佳役や、東野圭吾さん原作の「ガリレオ」シリーズの内海薫役のイメージが特に強く印象に残っています。

- V6の井ノ原快彦さん(1976年8月5日生まれ)

- 個人的には、ドラマ『警視庁捜査一課9係』で、渡瀬恒彦さん演じる加納倫太郎と共演されていた姿(浅輪直樹 役)が特に印象的です。

- 宇宙飛行士のニール・アームストロングさん

- 1969年のアポロ11号で人類初の月面着陸を果たし、「これは一人の人間にとって小さな一歩だが、人類にとっては大きな飛躍だ」という名言。

きっと誰しもが、一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?

- 1969年のアポロ11号で人類初の月面着陸を果たし、「これは一人の人間にとって小さな一歩だが、人類にとっては大きな飛躍だ」という名言。

そして、福祉の世界でも忘れてはいけない偉人の誕生日が、8月5日なのです。

その人の名前はメアリー・エレン・リッチモンド。「ケースワークの母」と呼ばれた女性です。

【 目 次 】

- ケースワークの「はじまりの人」

- ケースワークの母:メアリー・リッチモンドとは?

- 「社会診断」という考え方

- ただの「お手伝い」ではなく「専門職」

- 現代のケースワークに生きるリッチモンドの考え方

- 生活保護の相談

- 障害福祉サービスの相談

- 高齢者の介護サービス相談

- 子どもや家族の困りごとの相談

- ケースワーカーってどんな仕事?

- ケースワーカーになるには?

- リッチモンドの考え方は、今も続いている

ケースワークの「はじまりの人」

「ケースワーク」という言葉を、聞いたことはありますか?

あまりなじみのない言葉かもしれませんが、実は私たちの生活にも深く関わっている考え方です。たとえば――

- 生活に困ったとき、役所や福祉事務所に相談する

- 障害福祉サービスを使いたいとき、相談支援事業所に相談する

- 高齢の家族の介護で悩んだとき、地域包括支援センターに相談する

- 子どものことで困ったとき、子育て相談や児童相談所に相談する

こうした「困っている人の話を聞き、その人に合った支援を考える仕事」。

それが「ケースワーク」と呼ばれる支援方法です。

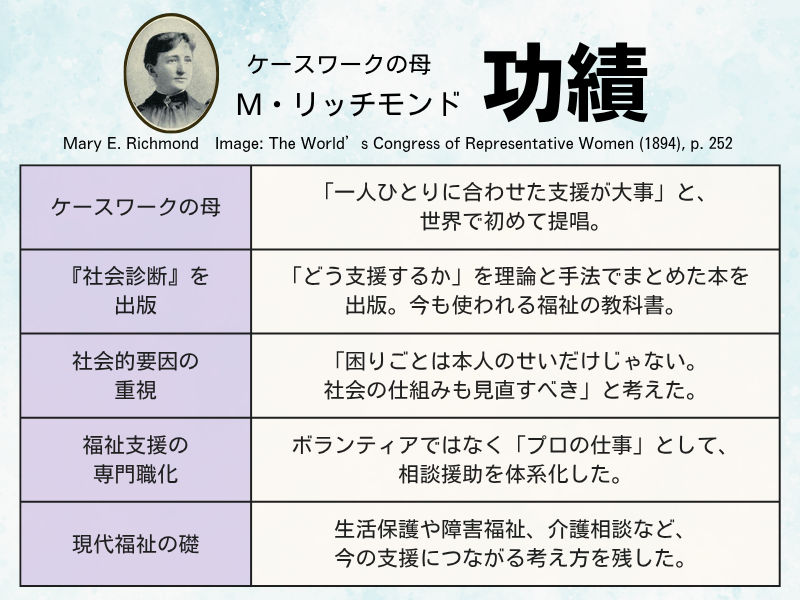

そして、このケースワークを「仕事」として確立したのが、メアリー・リッチモンドです。

ケースワークの母:メアリー・リッチモンドとは?

メアリー・リッチモンドは、1861年8月5日にアメリカ・インディアナ州で生まれました(インディアナ州といえば、世界三大レースの一つ「インディ500」や、マイケル・ジャクソンの出身地として知られる土地でもあります)。

幼いころに両親を亡くし、親戚に育てられたリッチモンド。

決して裕福な家庭ではなく、生活も楽ではなかったそうです。

大人になった彼女は、貧しい人たちを助ける「慈善活動」に参加するようになります。

当時のアメリカでは、困っている人に食べ物やお金を渡す「チャリティ活動」が盛んでした。

しかし、リッチモンドは疑問を持ちました。

「ただ物を渡すだけでは、根本的な解決にならないのでは?」

「社会診断(ソーシャル・ダイアグノシス)」という考え方

リッチモンドは、「その人がなぜ困っているのか」「どうすれば良い方向に進めるのか」を、一人ひとり丁寧に考えるようになりました。

このやり方を、彼女は 「社会診断(ソーシャル・ダイアグノシス)」 と呼びました。

たとえば、こんな感じです。

- なぜその人は仕事を失ったのか

- 家族はどういう状況か

- 健康状態は?

- どんな支援があれば、その人らしい生活に戻れるか

こうして一つひとつ状況を整理しながら、その人に合った支援を考える。

これが「ケースワーク」の原点です。

ただの「お手伝い」ではなく「専門職」

メアリー・リッチモンドのすごいところは、「困っている人を助ける仕事は、誰でもできるお手伝いじゃない。きちんとした専門職なんだ」と考えたことです。

- 相手の話をよく聞き

- 状況を整理し

- その人に合った支援を考える

これを「仕事」として行うための理論をつくったのが、メアリー・リッチモンドです。

1909年には『社会診断』という本を出版。

今でも福祉の勉強をする人たちの教科書として知られています。

現代のケースワークに生きるリッチモンドの考え方

では、今の日本で「ケースワーク」はどんな場面で使われているのでしょうか?

実は私たちの身近にも、ケースワークはたくさんあります。たとえば――

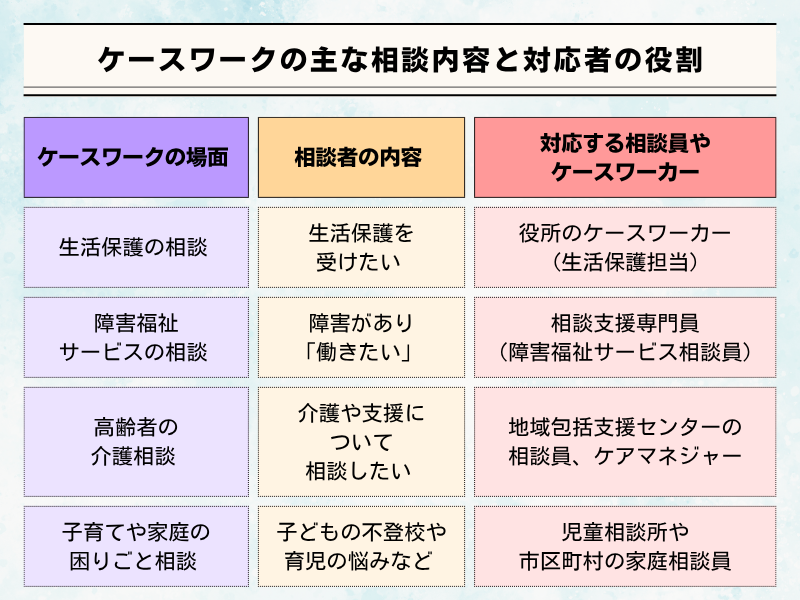

生活保護の相談

「仕事を辞めざるを得なくなって、家賃も払えない……。

このままじゃ生活できない」

そんなとき、役所の窓口や福祉事務所で生活保護の相談をすることがあります。

(※福祉事務所:沖縄県内一覧/日本国内ならコチラで検索)

このとき、担当するケースワーカーは、ただ「お金を渡す」わけではありません。

- なぜ仕事を失ったのか

- 今の生活はどうなっているのか

- 家族はどんな状況か

- 他に使える制度はあるか

こうしたことを一緒に考え、「生活を立て直すにはどうすればいいか」を支援します。

障害福祉サービスの相談

「発達障害があると言われたけど、どうやって働けばいいかわからない」

「息子が知的障害と診断されたけど、どんな支援が受けられるの?」

そんな悩みを持ったときも、まずは「相談」から始まります。

障害福祉サービスを使うときは、「計画相談支援」という仕組みがあり、相談員(相談支援専門員)が一人ひとりの状況を聞きながら個別支援計画を立てます。

- 働きたいなら就労支援

- 日中過ごす場所ならデイサービス

- 生活の場としてグループホーム

その人に合わせて、必要な支援を組み立てるのがケースワークです。

※お住まいの地域で相談するところをお探しの際は、コチラがオススメ

高齢者の介護サービス相談

「母が最近、物忘れが増えてきた……。

でも、施設に入れるのはまだ早い気がする」

「ひとり暮らしの父が転んで骨折してしまった。これからどうしよう」

こんな悩みも、ケースワークの対象です。

地域包括支援センターやケアマネジャーが相談を受け、「介護保険を使った方がいいのか」「家で生活を続けるために何が必要か」を一緒に考えます。

- 介護ヘルパーを頼む

- デイサービスに通う

- 必要なら施設も検討する

その人と家族が「なるべく自分らしく生活できる方法」を探していきます。

※お住まいの地域で相談するところをお探しの際は、コチラがオススメ

子どもや家族の困りごとの相談

「子どもが学校に行けなくなった」

「育児に疲れてしまって、どうしたらいいかわからない」

「夫が突然いなくなって、子どもと2人きりで生活が不安」

こんな家庭の悩みも、福祉の相談窓口で受け止めています。

- 子育て支援センター(那覇市はコチラから)

- 児童相談所(沖縄県内には、2か所の児童相談所あり)

- 市区町村の家庭児童相談室(沖縄県はコチラから)

こうした場所で相談を受けて、支援策を一緒に考えるのもケースワークです。

保育園や学校、地域のサポートも巻き込みながら、その家庭に合った支援を探していきます。

ケースワーカーってどんな仕事?

「ケースワークをする人」のことを「ケースワーカー」と呼びます。

生活保護の担当ケースワーカーや、福祉事務所の相談員、社会福祉協議会の職員もケースワークをすることが多いです。

最近では、民間企業やNPOでも「相談支援専門員」や「ソーシャルワーカー」という形で、ケースワークを行う人が増えています。

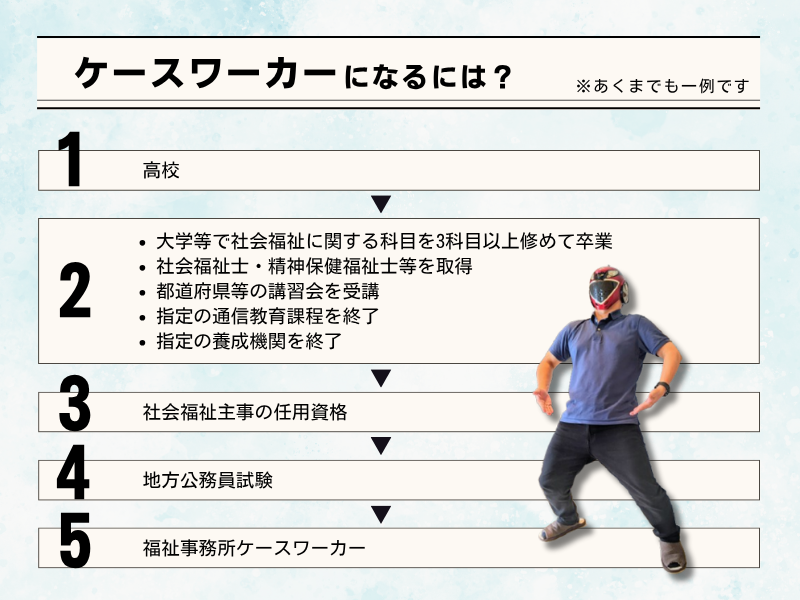

ケースワーカーになるには?

「話を聞いて、支援を考えるだけなら誰でもできそう」と思った、そこのあなた。

その考え、ちょっと甘いです。

タピオカミルクティーに、さらに蜂蜜とキャラメルソースをかけたくらい甘いです。

実際、世の中には「相談したら説教されて終わった」とか「結局、分かってもらえなかった」という不満が、あちこちに転がっています。

ヒラヤマも、そんな経験があります。

それくらい、「人の話をちゃんと聞く」というのは難しいことなんです。

だからこそ、ケースワーカーには専門的な知識とスキルが求められます。

たとえば、生活保護の担当ケースワーカーになるには、多くの自治体で「公務員試験」を受ける必要があります。

福祉職として採用され、研修を受けてから、やっと現場に出られるのです。

また、障害福祉や介護の相談員には、「社会福祉士」や「精神保健福祉士」といった国家資格を持っている人が多いのも特徴です。

相手の話を聞き、背景を理解し、どう支援するのが最善かを考える。

これは誰にでもできる仕事ではなく、れっきとした「専門職」なんですね。

そして、その「相談支援」という仕事を理論として最初に形にしたのが、メアリー・リッチモンドでした。

だからこそ、ケースワーカーは単なる相談相手ではなく、あなたの困りごとに真剣に向き合い、力になってくれる専門家として信頼されているのです。

リッチモンドの考え方は、今も続いている

8月5日は、メアリー・エレン・リッチモンドの誕生日。

彼女が生み出した「ケースワーク」という考え方は、100年以上たった今も福祉の現場で生き続けています。

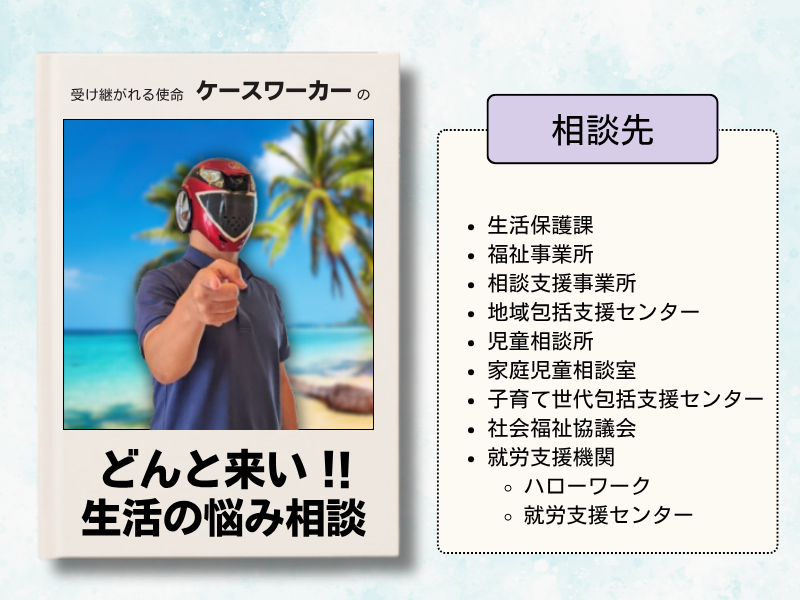

つまり、昔も今も、困ったときに頼れる専門家の支えはあなたの身近にあるということです。

もし、あなたや周りの誰かが困ったときは、ぜひ歴史あるケースワークの精神を受け継ぐケースワーカーに相談してみてください。

たとえば、市区町村の福祉窓口や相談支援事業所など、まずは身近な相談先に連絡をしてみましょう。

きっと親身になって一緒に考え、あなたらしい生活を支えてくれるはずです。