「合理的配慮」という言葉、ご存知ですか?

みなさん、こんにちは。

就労継続支援A型事業所利用者のヒラヤマです。

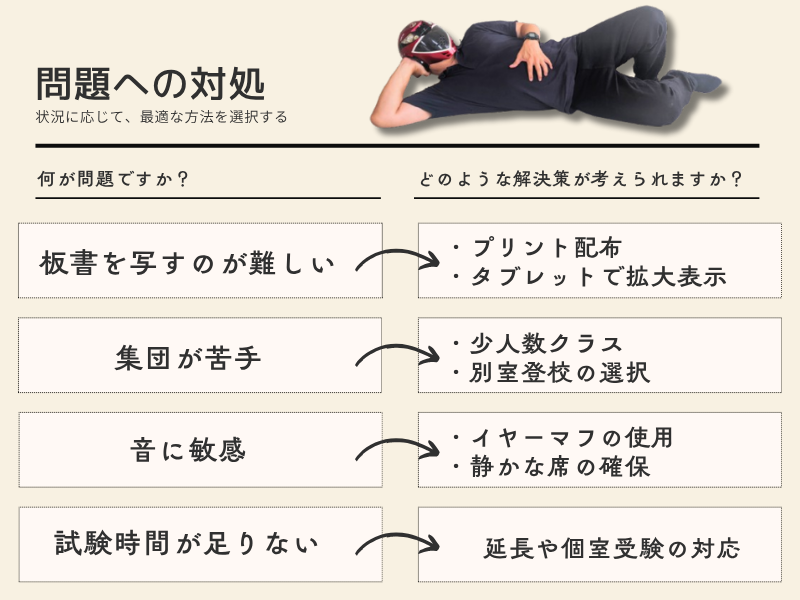

「隣の席の人のペンの音がうるさくて、授業に集中できない」

「上司からの電話での指示、専門用語が多くて理解できないし、聞き返すのも怖い」

「頑張っているのに、なぜかいつもテストだけ時間が足りなくなってしまう」

「職場でメモを取っても、後で手順がぐちゃぐちゃになってしまう」

このような「努力だけでは解決できない困りごと」に直面したことはありませんか?

もしかしたら、これらの困りごとは、能力の問題ではない場合があります。

原因は「環境とのミスマッチ」かもしれません。

そして、このミスマッチを解消するための「環境の調整や工夫」こそが「合理的配慮」です。

この「合理的配慮」という言葉、聞いたことはありますか?

最近はメディアでも取り上げられることが多くなり、少しずつ世間の関心は高まっています。しかし、「難しそう」「具体的に何をすればいいの?」と、感じる方も多いのではないでしょうか?

合理的配慮は、誰もが過ごしやすい社会を実現するために欠かせない考え方です。

障害のある方が、教育や仕事などの場で平等に参加できるように行う調整のことを指します。

この合理的配慮の提供は、法律(障害者差別解消法)によって行政・学校・企業などに求められています(2016年4月施行)。

さらに、2024年4月1日からは企業などの民間事業者にも法的義務として適用されました。

今回の記事では、合理的配慮について分かりやすく解説していきます。

【 目 次 】

- 合理的配慮とは?

- 「配慮」と「合理性配慮」の違い

- 合理的配慮の基本的な考え方

- 知っておくべき「合理的配慮」の重要なポイント

- 知っておきたい法律:なぜ企業や学校は配慮をする義務があるの?

- 合理的配慮の実現プロセス(進め方)

- 学校生活での進め方:みんなで協力する「チーム」が鍵

- 雇用分野での進め方:会社と社員の「合意」が大切

- ワガママ・配慮・合理的配慮の違いを整理しよう

- 合理的配慮は特別な支援ではなく、全ての人に役立つ工夫

合理的配慮とは?

「配慮」と「合理性配慮」の違い

「合理的配慮」は、障害者差別解消法によって義務化されています。

これは「特別な優遇」ではなく、「平等に参加するための調整」です。

難しい言葉に聞こえますが、やっていることは「相手が困っていることを一緒に解決する」だけ。

そんなシンプルな姿勢こそが、支援の出発点です。

| 一般的な「配慮」(思いやり) | 「合理的配慮」(法的な調整・義務) | |

| 根拠 | 個人の善意や自主的な取り組み | 法律(障害者差別解消法、改正障害者雇用促進法)に基づく義務 |

| 目的 | 相手を思いやること、気持ちよく過ごしてもらうこと | 障害のない人と平等に社会参加し、人権を行使すること |

| 進め方 | 個人の判断で対応することが多い | 本人と提供側が話し合い、合意して決定・実施する |

| 条件 | 特になし | 提供側に「過度な負担を課さない」範囲での調整であること |

合理的配慮の基本的な考え方

合理的配慮とは、障害のある方が他の人と平等に社会で活動できるようにするための工夫です。

教育の場・職場・日常生活など、あらゆる場面で個々の特性や困りごとに合わせて行う環境調整を指します。

目的は、お互いが平等・公正に支え合い、共に活躍できる環境を整えることです。

周囲の理解や支援によって「できることを増やす」ことが目標となります。

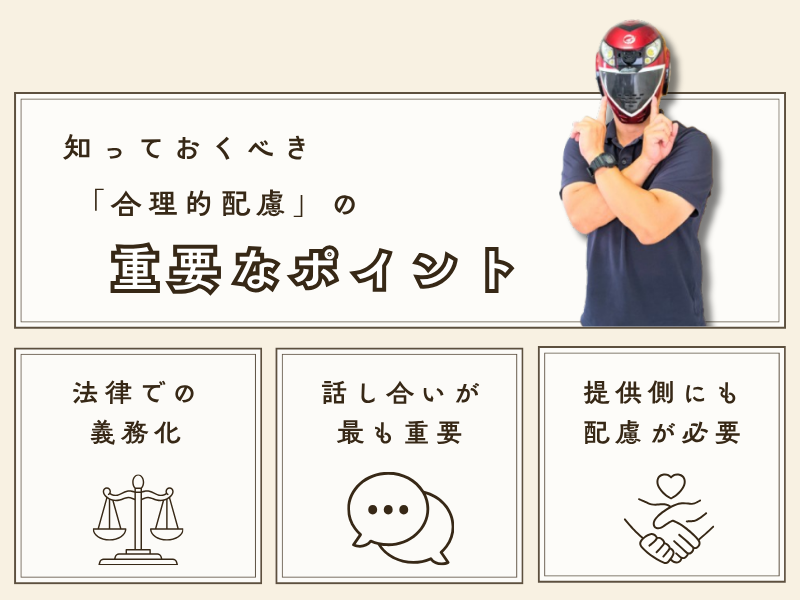

知っておくべき「合理的配慮」の重要なポイント

「合理的配慮」とは、障害のある人が他の人と同じように社会参加できるように、環境や対応を調整することを指します。

たとえば、聴覚に障害のある人に筆談で対応したり、発達障害のある人に見通しのあるスケジュールを提示したりすることも、その一つです。

こうした配慮は「特別扱い」ではなく、誰もが公平に参加できるようにするための工夫なのです。

ここでは、合理的配慮を理解するうえで知っておきたい大切なポイントを紹介します。

| 法律での義務化 | 2016年4月施行の「障害者差別解消法」により、行政・学校・企業などの事業者は合理的配慮の提供を求められています。 さらに2024年4月からは、民間企業も義務化されました。 雇用分野では「改正障害者雇用促進法」により、2016年からすでに義務となっています。 |

| 話し合いが最も重要 | どんな配慮が必要かは、本人の特性や環境によって異なります。 そのため、本人・家族・関係者が「一つのチーム」となって話し合うことが大切です。 困難への理解を深め、認識を共有することで、より効果的な配慮が実現します。 |

| 提供側にも配慮が必要 | 学校や企業などの提供側も、人的・経済的・文化的な負担が過度にならないように調整することが求められます。 |

知っておきたい法律:なぜ企業や学校は配慮をする義務があるの?

合理的配慮は、単なる「親切」や「サービス」ではありません。

これは、法律で決められた義務となっています。

つまり、学校や企業は、法律のルールに基づいて、障害のある方が他の人と同じように平等に活動できるように環境を整える責任がある、ということです。

| 項目 | 学校生活(教育分野) | 雇用分野(職場) |

| 法的根拠 | 障害者差別解消法(行政・学校・企業などの事業者に提供が求められる) | 改正障害者雇用促進法 (事業主に対して義務付け) |

| 目的 | 誰もが学びやすい学校づくりの実現 | 一人ひとりに合った働き方の実現 |

| 主体となる 連携メンバー | 本人、保護者、学校職員、専門家、地域住民など | 本人(社員)、企業(事業主) |

| 最も 重視されること | チームで話し合い、途切れのない配慮を行う | 過重な負担を課さない範囲で、本人と企業が合意形成と見直しを行うこと |

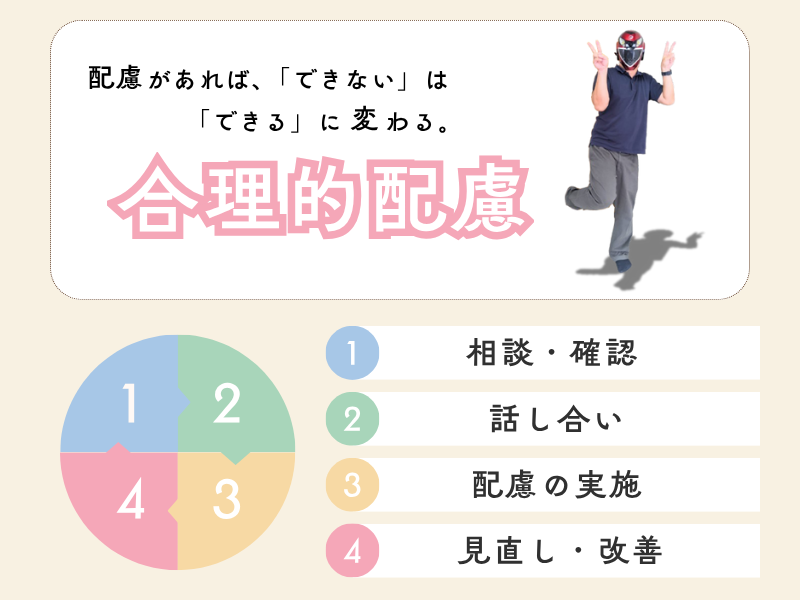

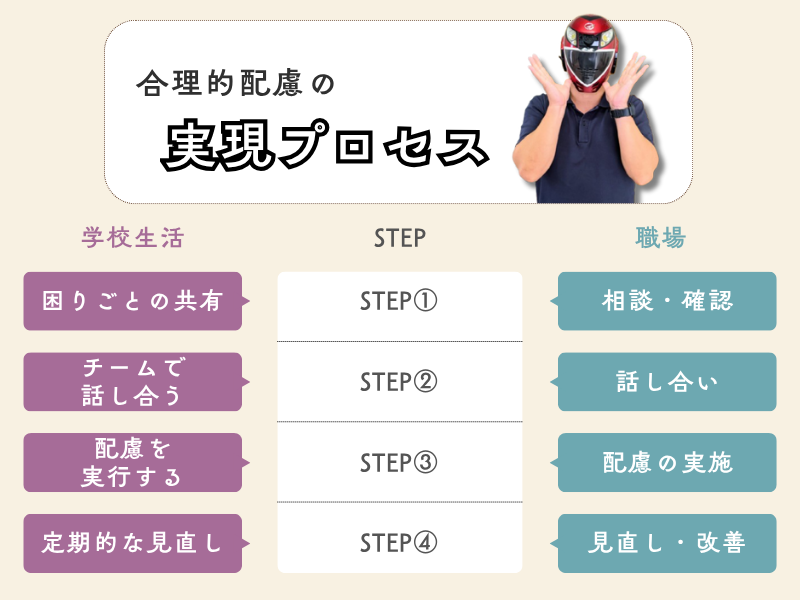

合理的配慮の実現プロセス(進め方)

「合理的配慮」とは、障害のある人もそうでない人も、平等に力を発揮できる社会をつくる仕組みです。では、実際にどのように進めていくのでしょうか。

1. 学校生活での進め方:みんなで協力する「チーム」が鍵

学校で合理的配慮を進めるには、お子さま本人を含めたチームで話し合い、協力し合うことが重要です。

| STEP | 内容 | ポイント |

| ①困りごとの共有 | 本人や家族が、先生に「どんな場面で困っているか」を具体的に伝える | 何を解決したいのかを明確にすることがスタート |

| ②チームで話し合う | 教職員、医師、専門家などを含めてチームで検討。本人も参加する | 困難を共有し、理解を深める |

| ③配慮を実行する | 話し合いで決めた工夫(例:テスト時間の延長など)を実践 | 学校側の過度な負担にならない範囲で実施 |

| ④定期的な見直し | 学年の変化や行事の前後などに見直す | 成長や環境の変化に応じて調整する |

学校での配慮の具体例

| 読み書きが苦手な場合 | 音声読み上げソフトや拡大教科書を使って勉強 |

| 集中力が続かない場合 | 仕切り付きの机や別室での受験 |

| 指示が分かりにくい場合 | 一度に言わず、段階的に伝える/予定を見える化 |

| 文章理解に時間がかかる場合 | テスト時間を延長する |

2. 雇用分野での進め方:会社と社員の「合意」が大切

会社(事業主)は、障害のある人が働く上で困らないように、合理的配慮を提供することが義務づけられています。

配慮を進める際には、本人と会社がしっかりと話し合い、合意することが重要です。

会社では、主に以下の「4つの大切なポイント」に沿って進められます

| STEP | 内容 | 会社の対応例 |

| ①相談・確認 | 本人が困りごとや希望を伝える | 相談窓口を設置し、状況を確認 |

| ②話し合い | 本人と会社で配慮内容を検討 | 過重な負担にならない範囲で実現方法を探る |

| ③配慮の実施 | 合意した配慮を職場で実行 | 席の調整、メモでの指示共有など |

| ④見直し・改善 | 定期的に効果を確認し、調整 | 体調や業務の変化に合わせて更新 |

配慮をどう実現するかは、本人を抜きに決められません。

支援者と利用者、そして職場や学校など、関わるすべての人が話し合うことが大切です。

ときには意見がぶつかることもあるでしょう。

「やってあげる」「してもらう」ではなく、「どうすればお互いにやりやすいか」を探していくプロセスこそが、合理的配慮の核です。

理想を言えば、察して配慮できる社会がいちばん。

でも現実は、言葉にしなければ伝わらないことの方が多い。

だからこそ、遠慮せずに話し合う勇気が大切なんですよね。

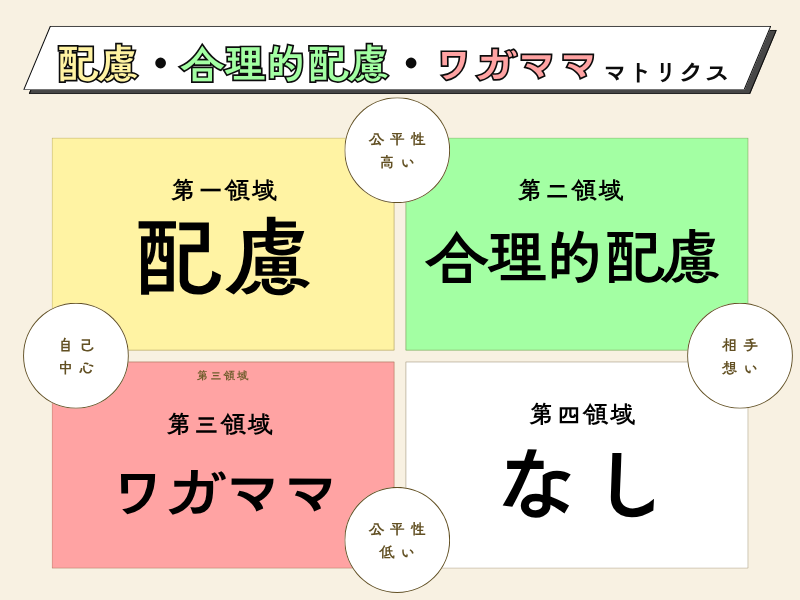

ワガママ・配慮・合理的配慮の違いを整理しよう

支援の場や職場では、「配慮してほしい」という言葉がときに誤解されることがあります。

「それってワガママじゃない?」

そう言われると、つい自分でも

「そうかもしれない」

と思ってしまう。

でも、『ワガママ・配慮・合理的配慮』の違いをきちんと整理してみると、見えてくるものがあります。

これらの違いを正しく理解しておくことは、お互いが気持ちよく関わるためにとても大切です。

ここでは、「ワガママ」「配慮」「合理的配慮」の違いを分かりやすく整理してみましょう。

| 区分 | 意味・特徴 | 主な目的 | 判断基準 | 例 |

| ワガママ | 自分の希望や感情を優先し、相手の状況や立場を考えない言動 | 自己満足・感情の発散 | 「自分だけが得をする」かどうか | 「自分の好きな時間にだけ働きたい」「嫌な作業はしたくない」など |

| 配慮 | 相手の気持ちや立場を考えて、できる範囲で助け合うこと | 円滑な人間関係の維持 | 「お互いに気持ちよく過ごせるか」 | 「体調が悪そうだから今日は軽めの作業にする」「言葉をやさしく選ぶ」など |

| 合理的配慮 | 障害のある人が他の人と平等に活動できるよう、社会的に必要とされる環境調整 | 平等な機会の確保(法律で定められた権利) | 「社会的に正当で実現可能な範囲か」 | 「聴覚障害のある人に筆談で対応」「発達障害のある人に見通しのあるスケジュールを提示」など |

「ワガママ」と「配慮」は感情や人間関係の中でのやり取りですが、「合理的配慮」は誰もが平等に社会に参加するための仕組みです。

つまり、合理的配慮は特別扱いではなく、「公平さを実現するための工夫」なのです。

「静かな場所で仕事したい」と言うと「贅沢だ」と言われるのに、「感覚過敏があるので静かな環境を」と伝えると「配慮しよう」となる。

言葉ひとつでこんなにも扱いが変わるんですから、社会って本当に複雑ですよね。

でも、この違いを理解することが、『優しさを制度に変える第一歩』なんです。

この違いを理解し合うことで、支援する側もされる側も安心して関われる環境づくりにつながります。

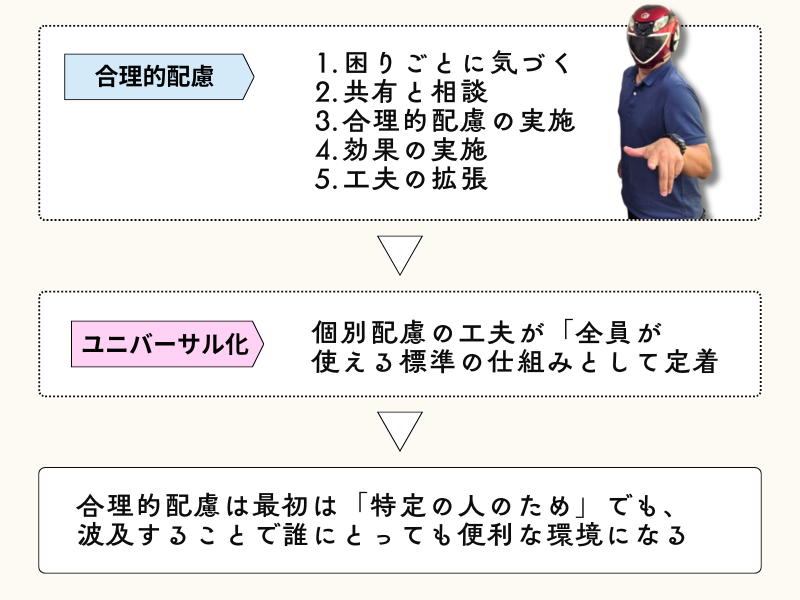

合理的配慮は特別な支援ではなく、

全ての人に役立つ工夫

これまで見てきたように、合理的配慮は障害のある方が教育や仕事の場で平等に参加できるようにするための環境づくりです。

その根底には、「共に支え合い、共に活躍する社会をつくる」という考え方があります。

とはいえ、現場では「それ、うちでは難しいんで」と断られることも珍しくありません。

理想と現実のあいだには、まだまだ分厚い壁があるのが本音です。

でも、それでも。

誰かが声を上げ、誰かが耳を傾ける。

「できない理由」より「できる方法」を一緒に探していくこと。

その積み重ねが、社会を少しずつ変えていく力になります。

合理的配慮は特別な優遇ではなく、『人としての自然な思いやり』。

小さな一歩が、誰かの“生きやすさにつながっていく。

そう信じて、今日もできることから始めていきましょう。