マイナンバーカード更新が必要な人へ

更新を意識すべきタイミングは、すぐそこ!

みなさん、こんにちは。

就労継続支援A型事業所ONE STEP利用者のヒラヤマです。

突然ですが、皆さんは「運命の日」が刻々と近づいていることに気づいていますか?

恐らく、この「運命の日」が頭からすっぽり抜け落ちている方も少なくないと思います。(ヒラヤマ自身もそうでした)

しかし、避けて通ることはできません。必ず向き合うことになります。

そのとき、多くの人が、きっと、こう思うでしょう。

「暗証番号? 覚えてるわけないだろ!」

「利用者証明用が4桁? 署名用が6〜16桁? なにそれ!?」

というわけで、今回は「マイナンバーカードの電子証明書の有効期限と更新手続き」について解説します。

「なぜ、いまマイナンバーカードの更新?」

と疑問に思った方も多いでしょう。

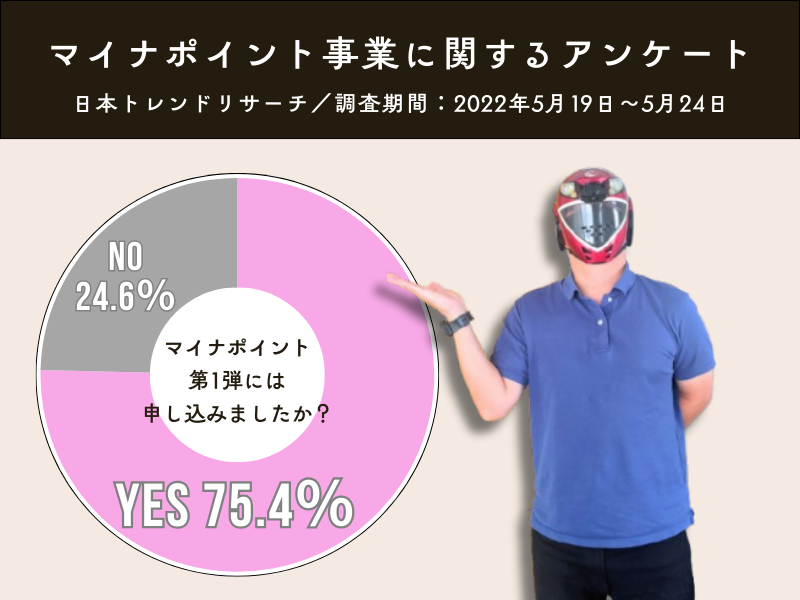

実は、マイナンバーカードを作った方の多くは、マイナポイント第1弾(2020年9月〜2021年12月)の時期にカードを取得しています。

そのときに発行された電子証明書は、年齢に関係なく発行日から5回目の誕生日までが有効期限です。つまり、そろそろ更新が必要になってきているのです。

まずは、このマイナポイント事業の概要とマイナンバーカードの基本的な機能を振り返り、なぜ更新が必要なのかを理解していきましょう。

“懐かしのあの頃” – マイナポイント事業を振り返る

皆さん、マイナポイント事業は覚えていますか?

ざっくりいうと、「現金〇〇円分ポイントあげるから、マイナンバーカードを登録してね」というキャンペーンです。

当時は、俳優の舘ひろしさんや現・日本ハムファイターズ監督の新庄剛志さん、芸人のずん・飯尾和樹さんなどが出演するCMが連日放送され、大きな話題となりました。

以下の表は、マイナポイント事業の時期と概要です。

| 時期 | 概要 |

| 第1弾 (2020年9月〜2021年12月) |

|

| 第2弾 (2022年〜2023年) |

|

そして、この第1弾でマイナンバーカードを作った方に注意してほしいのが、カードに搭載された電子証明書の有効期限です。

マイナンバーカード本体はまだ有効でも、電子証明書の期限は発行日から5回目の誕生日までと決まっており、そろそろ更新時期に差し掛かっています。

ですので、ここからは、電子証明書の有効期限や更新手順、福祉系での便利な使い方について解説していきます。

マイナンバーカードとは?

マイナンバーカード(正式には「個人番号カード」)は、日本国内に住むすべての人が持つことができるICカードです。

行政手続きの簡略化や、本人確認の効率化を目的として作られました。

見た目と基本機能

- 顔写真付きのプラスチックカードで、身分証明書としても利用可能

- 搭載されているICチップには、さまざまな情報や電子証明書が記録されています

主な機能

1.電子証明書

- オンラインでの行政手続きやマイナポータルへのログインに必須

- 署名や本人確認の電子的証明として使われます

2.健康保険証としての利用(希望者のみ)

- 医療機関でカードを提示するだけで、従来の保険証と同様に利用可能

- 手続きが簡略化され、医療費の自己負担情報もオンラインで確認できる

3.公金受取口座登録

- 給付金や助成金、児童手当などの振込口座として登録可能

- マイナポイント事業の利用にも紐づく

4.コンビニ交付サービス

- 住民票、印鑑証明、課税証明などの書類を全国のコンビニで取得可能

- 窓口に行く手間を省き、必要なときにすぐ取得できる

有効期限

- カード本体

- 20歳以上:発行から10回目の誕生日まで

- 20歳未満:発行から5回目の誕生日まで

- 電子証明書

- 年齢に関係なく、発行日から5回目の誕生日まで

- カードは有効でも、電子証明書が期限切れだとオンライン手続きや福祉系サービスは使えません

取得方法

- 市区町村の窓口やオンラインで申請可能

- 受け取りの際には本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)が必要

マイナンバーカード2つの有効期限

(本体・電子証明書)

実は、マイナンバーカードには、2つの有効期限があります。

この「2つの有効期限がある」という部分が、非常に混乱しやすいです。

つまり「カードは有効でも、電子証明書は無効になることがある」という不可解な事態も考えられるのです。

「だったら、どっちも5年の有効期限でいいじゃん」

と思わずにはいられません(当然、ヒラヤマもその一人です)。

こういうところが「お役所仕事」と揶揄される所以かと思いますが……。(苦笑)

| 種類 | 有効期限の目安 | 影響 |

| カード本体 |

|

|

| 電子証明書 |

|

|

マイナンバーカードの電子証明書の更新方法

電子証明書は、有効期限が切れる前に、お住まいの市区町村窓口で更新します。

残念ながら、自宅やオンラインでは更新できないので、気をつけましょう。

更新に必要なもの

「せっかく貴重な時間を割いて市区町村窓口に出向いたのに、必要なものが足りないせいで無駄足になった」といった徒労にならないために、更新に必要なものはしっかり揃えておきましょう。

- マイナンバーカード本体

- 更新通知(届いた場合)

- 暗証番号

- 利用者証明用(数字4桁)

- 署名用(英数字6〜16桁)

電子証明書の更新が必要な理由

マイナポイントをきっかけにカードを作った方は多いと思いますが、そのカードに搭載されている電子証明書には有効期限があります。

実はマイナンバーカード本体の有効期限と違い、電子証明書は発行から5回目の誕生日までしか有効ではありません。

「カード自体はまだ使えるのに、電子証明書が期限切れでオンライン手続きができない」

そんなトラブルを防ぐために、期限が来る前に更新しておくことが大切です。

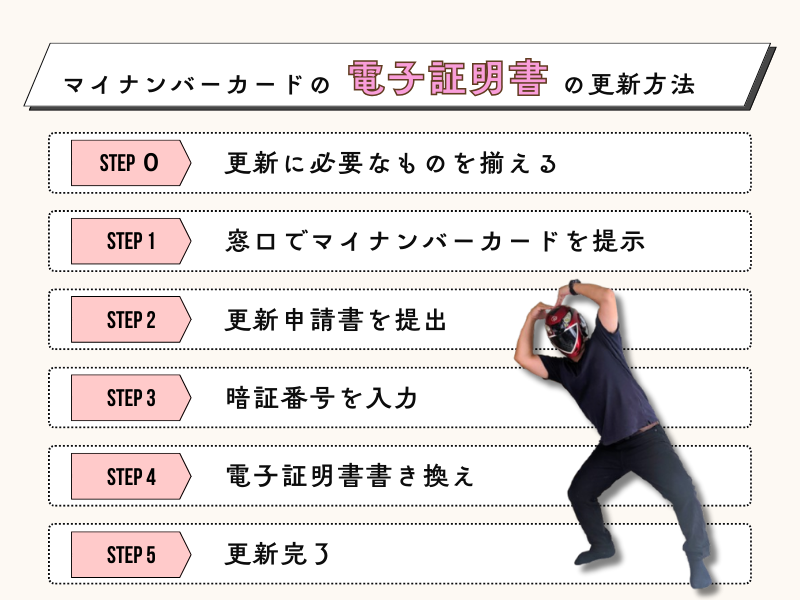

ここからは、実際の更新手順を図解イメージ付きで分かりやすく解説していきます。

更新手順の図解イメージ

マイナンバーカードの電子証明書更新は、窓口で行うシンプルな手続きです。

手順に沿って進めれば、10〜20分程度で完了します。

暗証番号がわからない場合でも、窓口で再設定できるので安心です。

| STEP 1 | 窓口でマイナンバーカードを提示 | まずは窓口でカードを提示します。 専用読み取り機でカード情報を確認し、手続きが始まります。 |

| STEP 2 | 更新申請書を提出 | 窓口で渡される申請用紙に必要事項を記入して提出します。 記入内容は基本的な氏名や連絡先などです。 |

| STEP 3‐A | 暗証番号がわかる場合 | 利用者証明用の4桁、署名用の6〜16桁の暗証番号を入力します。暗証番号がわかればスムーズに進みます。 |

| STEP 3‐B | 暗証番号がわからない場合 | 窓口で新しい暗証番号を設定します。 再設定には本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)が必要です。 |

| STEP 4 | 電子証明書書き換え | 新しい電子証明書が発行され、有効期限が更新されます。 この時点でオンライン手続きや福祉サービスにすぐ使える状態になります。 |

| STEP 5 | 更新完了 | 手続きは10〜20分程度で終了します。 これで電子証明書の有効期限は延長され、安心して各種サービスを利用できます。 |

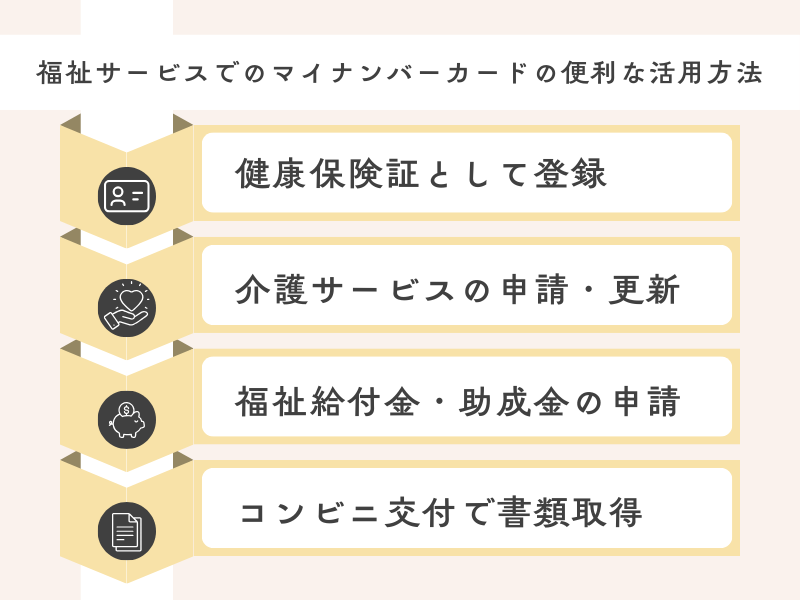

福祉サービスでのマイナンバーカードの便利な活用方法

マイナンバーカードがあれば、福祉サービスの手続きがオンラインで完結し、時間や移動の負担が大きく軽減されるのが最大のメリットです。

日常生活の中でどのように活用できるのか、具体的に見ていきましょう。

健康保険証として登録

マイナンバーカードは、健康保険証としても利用できます。

医療機関でカードを提示するだけで手続きが完了し、これまで必要だった書類の提出や確認の手間が省けます。

医療費の自己負担額や診療履歴もオンラインで確認できるので、通院や薬の管理がよりスムーズになります。

介護サービスの申請・更新

介護サービスの利用申請や更新も、マイナンバーカードを使えばオンラインで完結します。

窓口に行かずに、自宅から手続きを済ませられるため、移動が大変な方や高齢者にとって大きなメリットです。

福祉給付金・助成金の申請

児童手当や各種福祉給付金・助成金の申請も、マイナンバーカードを使えばオンラインで行えます。自宅で手続きを完結させ、口座振込で受け取れるので、手続きの負担を大幅に軽減できます。

コンビニ交付で書類取得

住民票、印鑑証明、課税証明などの必要書類も、全国のコンビニで取得可能です。

窓口で長時間待つ必要がなく、必要なときにすぐに取得できるので、福祉サービスの申請や手続きがより手軽になります。

マイナンバーカード電子証明書の有効期限切れに注意!

忘れずに更新を!

電子証明書の有効期限は「発行から5回目の誕生日まで」と少し特殊なルールなので、「気づいたら切れていた……。」という人も少なくありません。

ヒラヤマ自身も、

「暗証番号? え、そんなの覚えてないよ!」

と、慌てた経験があります。

だからこそ、この記事を読んだ“今”がチャンス。

ぜひ一度、カードの有効期限を確認してみてください。

ちょっとした準備で、これからもスムーズに福祉サービスや日常の手続きを使えますよ。