「働きたいけど不安…」

障害があっても安心して就職を目指すために

みなさん、こんにちは。

就労継続支援ONE STEP利用者のヒラヤマです。

「働きたいけど、自分にできるかな…」

「体調や人間関係で続けられるか不安…」

障害があると、こうした悩みを持つ方は少なくありません。

実はヒラヤマ自身も、同じ気持ちを抱えていました。

働く準備は、スポーツにたとえるとよくわかります。

いきなり試合に出て結果を出すのではなく、まずは基礎体力をつける → 練習を重ねる → チームプレーを覚えると段階を踏みますよね。

仕事も同じで、「すぐにフルタイムで働ける力」を目指すのではなく、

- 生活リズムを整える

- 人と関わる練習をする

- 少しずつ仕事の習慣を身につける

といった順番で、少しずつ準備を積み重ねていくことが大切です。

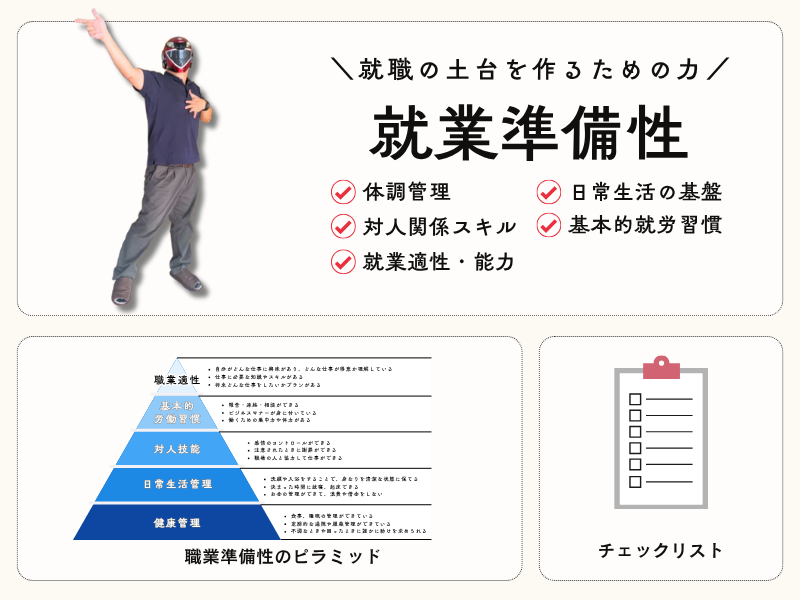

この準備の力を「職業準備性」といいます。

この記事では、障害のある方に向けて、職業準備性とは何か、どうやって伸ばしていけるのかをわかりやすく説明します。

そして最後には、ヒラヤマが通っている就労継続支援A型事業所ONE STEPでの実体験も交えて紹介します。

【 目 次 】

- 「働きたいけど不安…」 障害があっても安心して就職を目指すために

- 職業準備性とは? 障害者が就職前に整えるべき“働く基礎力”

- 障害者の就職準備を支える! 職業準備性の5つの段階

- 就職の第一歩! 職業準備性をセルフチェックする方法

- 一人では難しい? 支援を活用して職業準備性を高める方法

- ① 就職準備は“朝起きる”ことから!生活リズムを安定させる

- ② バスやゆいレールで慣れる!通勤練習のステップ

- ③ あいさつ・会話から始める!人間関係スキルの練習法

- ④ 家事や短時間作業から!働く習慣を少しずつ育てる

- ⑤得意を伸ばして自信につなげる!スキル習得のすすめ

- 職業準備性は一人で整えるのは難しい。だからこそ支援を活用しよう

職業準備性とは?

障害者が就職前に整えるべき“働く基礎力”

職業準備性とは、働くために必要な力を少しずつ身につけていくことです。

たとえばスポーツに例えると、いきなり試合に出るよりも、ウォーミングアップ → 基礎練習 → チーム練習を順番にこなすのと同じ。

働く準備も段階を踏むことで、無理なく自信をつけられます。

障害があると、体調の波や人との関わりに不安を感じることがありますよね。

だから「働くために何を準備しておくと安心か」を整理することが大切です。

具体例

- 生活リズム:朝起きられるか、通勤に必要な体力があるか

- 人との関わり:あいさつや返事、困ったことを相談できるか

- 仕事習慣:作業に集中できるか、指示を理解して行動できるか

これらは、特別なスキルではありません。

でも、職場で長く働くための「基礎力」としてとても重要です。

たとえばパソコン操作や製品の組み立てなどのスキルがあっても、体調が安定せず通勤できなかったら働き続けるのは難しいですよね。

逆に、生活リズムや人との関わりが整っていれば、スキルは少しずつ学びながら成長できます。

つまり職業準備性は、就職の土台を作るための力と考えるとわかりやすいです。

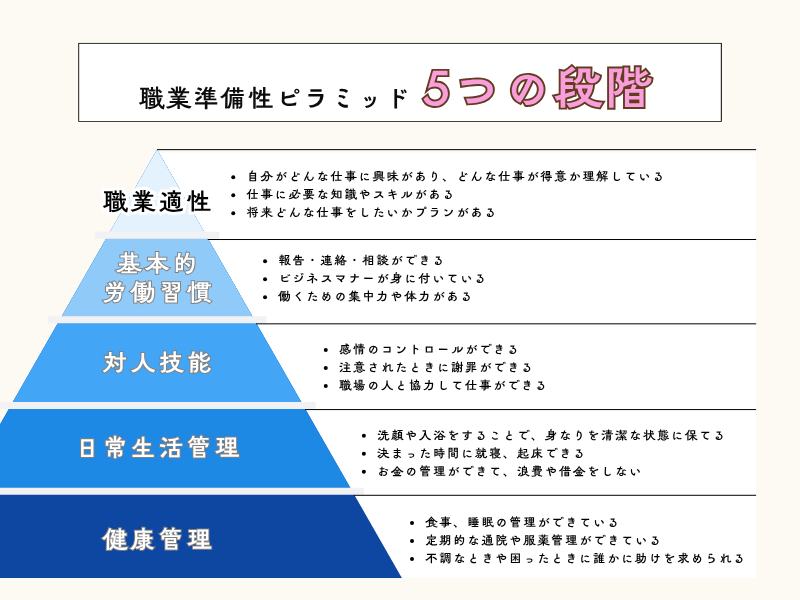

障害者の就職準備を支える!

職業準備性の5つの段階

職業準備性は、働くために必要な力を段階的に整えるピラミッドのように考えるとわかりやすいです。

下の段階から少しずつ積み重ねることで、無理なく自信をつけていけます。

| ① | 体調管理 | 体調を整えることは働くための土台です。 薬を忘れずに飲む、疲れたら休む、規則正しい生活を心がけるなどが含まれます。 障害があると体調に波があることもありますが、少しずつ生活リズムを安定させることが大切です。 |

| ② | 日常生活の基盤 | 通勤や日常生活の基本を整えます。 例:決まった時間に通勤できるか、身だしなみを整えられるか、金銭管理ができるか。初めから完璧にできなくても、支援を受けながら少しずつ練習していくことができます。 |

| ③ | 対人関係スキル | 職場では一人ではなく人と関わります。 例:あいさつや返事をする、困ったことを相談する、相手の話を最後まで聞く。人と関わるのが苦手な方も、短い時間や少人数で練習することで少しずつ慣れていけます。 |

| ④ | 基本的労働習慣 | 仕事を続けるための習慣を作ります。 例:決められた時間に作業を続ける、ルールを守る、指示を理解して行動する。A型事業所などで少しずつ経験すると、無理なく習慣を身につけられます。 |

| ⑤ | 職業適性・能力 | 自分に合った仕事のスキルを身につけます。 例:パソコン操作、軽作業、接客など。得意なことを見つけ、支援を受けながら伸ばしていくと、働く自信につながります。 |

このように5つの段階を少しずつ整えていくことが、障害がある方が安心して働き続けるための職業準備性です。

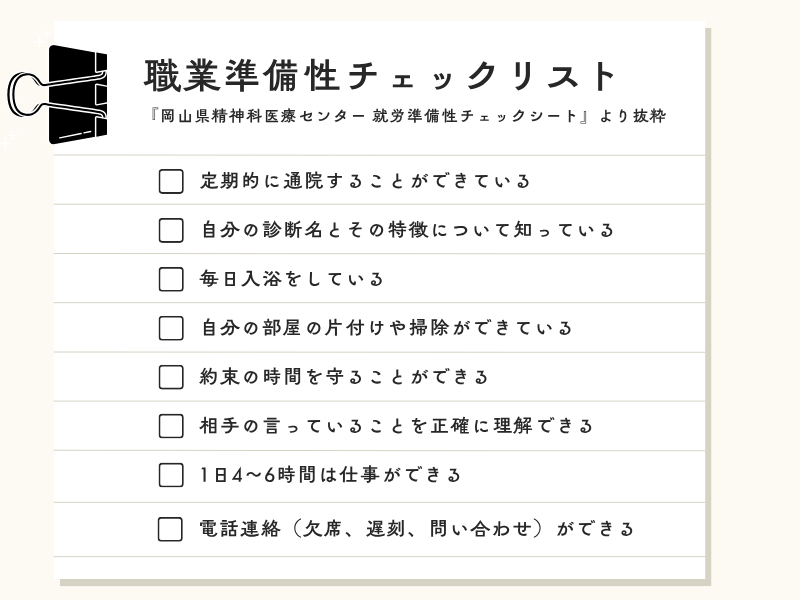

就職の第一歩!

職業準備性をセルフチェックする方法

「職業準備性」と言われても、今の自分がどのくらい準備できているか分かりにくいですよね。

そこで、簡単なチェックリストを使って、自分の状態を確認してみましょう。

【職業準備性チェックリスト(例)】

□ 生活リズムが安定している(食事・睡眠など)

□ あいさつや返事、簡単な会話ができる

□ 困ったことを相談できる

□ 集中して作業できる時間がある

□ 指示を理解して行動できる

□ 興味のある仕事や挑戦したい作業がある

チェックが多くついた人は、就職に向けて良いスタートラインに立っています。

もし「まだ難しい」と思う項目があっても大丈夫です。

障害がある方にとって、職業準備性は一人で整えるのが難しい力です。

大切なのは、自分に合ったペースで少しずつ伸ばしていくこと。

そのために支援を受けるのが効果的です。

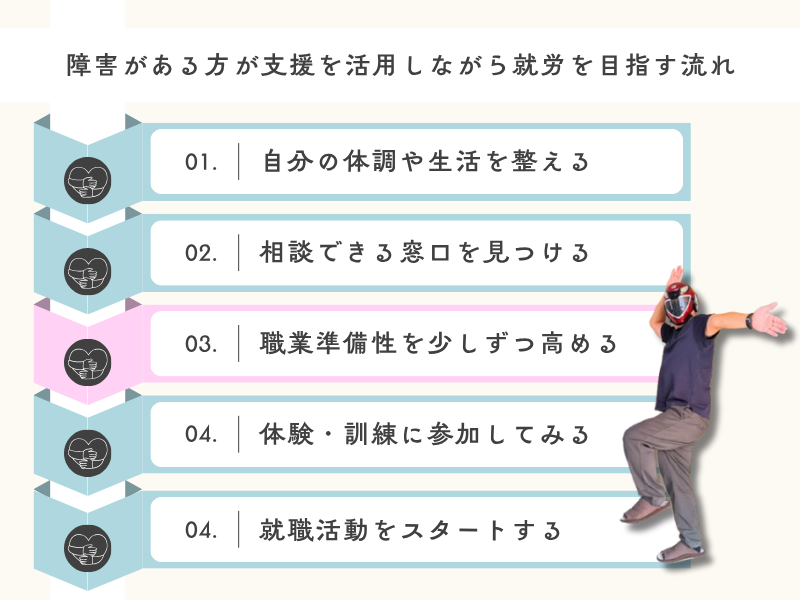

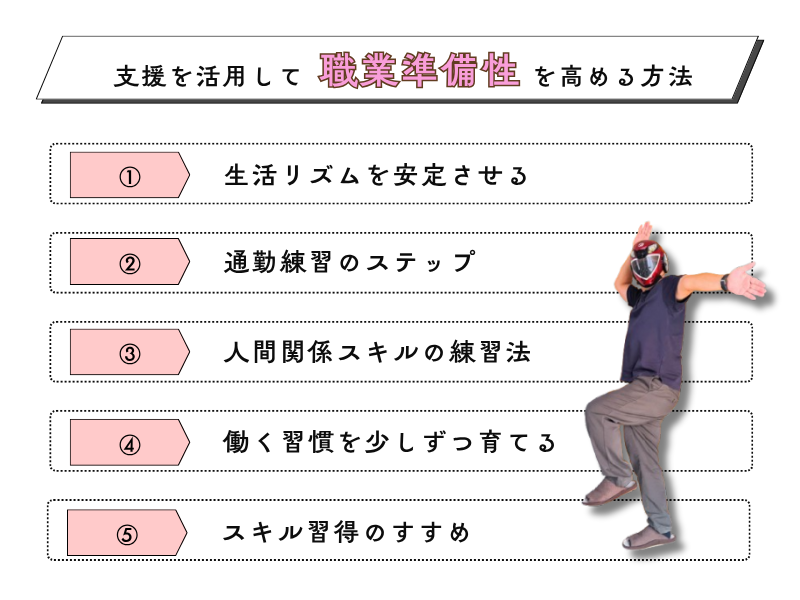

一人では難しい?

支援を活用して職業準備性を高める方法

職業準備性を、一人で全部整えるのはなかなか大変です。

だからこそ、支援をうまく活用しながら少しずつ力を伸ばすことがポイントです。

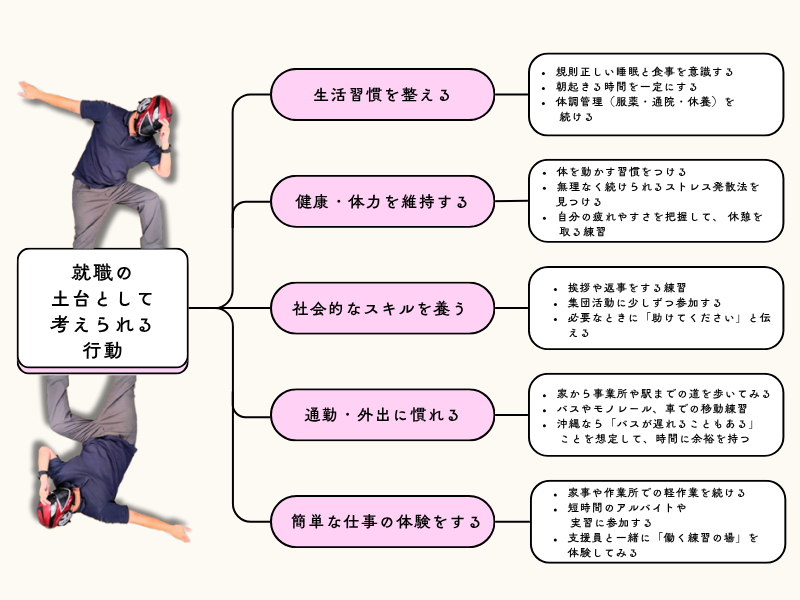

① 就職準備は“朝起きる”ことから! 生活リズムを安定させる

「朝起きられない…」

「夜眠れない…」

そんな悩み、ありませんか?

支援員と一緒に起床・就寝・食事のスケジュールを作ることで、生活リズムが少しずつ安定します。勤時間に合わせて起きる時間を少しずつ調整したり、疲れた日は休める仕組みを作ったりすることも可能です。

安定した生活リズムは、働く自信の土台になります。

② バスやゆいレールで慣れる! 通勤練習のステップ

通勤は想像以上に体力を使います。

まずはバスやモノレール(ゆいレール)で短い距離を試してみましょう。空いている時間帯を選ぶと安心です。

支援員さんと一緒に練習すれば、迷わず安全に移動できる自信がつきます。

沖縄では、地域によっては車通勤が主流ですが、送迎サービスを利用したり、自分で運転する場合は短い距離から少しずつ慣れるのがおすすめです。

また、バスは本土に比べて時刻表どおりに来ないことも多いので、時間に余裕を持って出発することが大切です。

渋滞や雨の日の遅れも想定して、あらかじめ練習しておくと安心に越したことはありません。

③ あいさつ・会話から始める! 人間関係スキルの練習法

あいさつや会話、困ったことを相談することは、初めは難しく感じるかもしれません。

グループ活動や職場体験を通じて少しずつ練習することで、「できた!」という小さな成功体験が積み重なります。

これが、働く自信につながります。

④ 家事や短時間作業から! 働く習慣を少しずつ育てる

家の手伝いや簡単な作業を決まった時間に取り組むことから始めます。

A型事業所や体験活動では、短時間の作業からスタート。

「昨日より少し長く集中できた」と感じる小さな積み重ねが、働く習慣になります。

⑤得意を伸ばして自信につなげる! スキル習得のすすめ

自分に合った作業を見つけて挑戦してみましょう。

パソコン操作、軽作業、接客など、支援を受けながら学ぶことができます。

得意なことを伸ばす経験は、就職後の自信にもつながります。

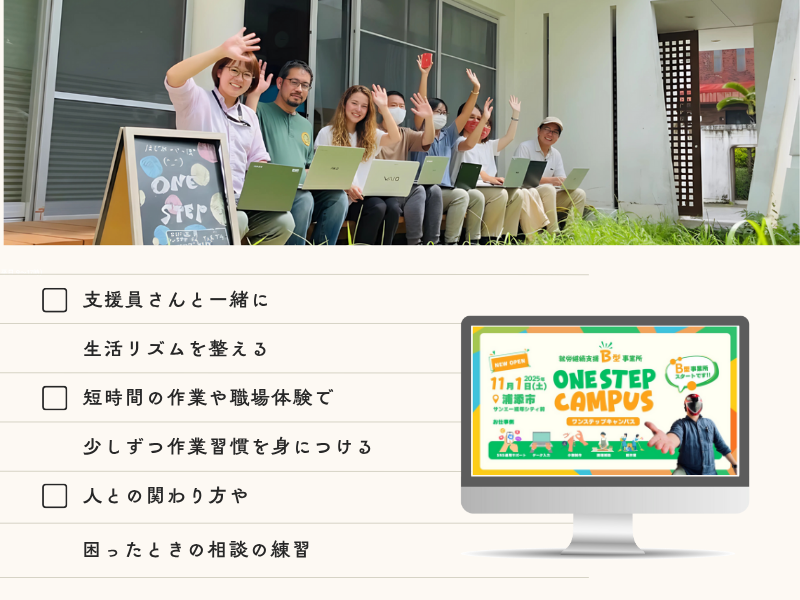

職業準備性は一人で整えるのは難しい。

だからこそ支援を活用しよう

職業準備性とは、障害のある方が安心して働き続けるための土台です。

健康、生活リズム、人との関わり、労働習慣、スキル。

これらを少しずつ整えることで、就職への自信につながります。

でも、正直に言うと、一人で全部を整えるのはとても大変です。

だからこそ、支援を上手に活用することが大切です。

ヒラヤマが通っている就労継続支援A型事業所ONE STEPでは、

- 支援員さんと一緒に生活リズムを整える

- ヒラヤマは朝が苦手で、最初は決まった時間に

起きることも難しかったんです。

でも支援員さんが「まずは10分早く起きてみよう」と、

無理のない目標を一緒に考えてくれました。 - 夜更かししてしまったときも

「次の日は体を休めることを優先しよう」と

声をかけてもらえて、

プレッシャーを感じずに続けられました。

- ヒラヤマは朝が苦手で、最初は決まった時間に

- 短時間の作業や職場体験で少しずつ作業習慣を身につける

- 最初は30分ほどの軽作業から始めました。

- 「今日は昨日より少し長く集中できたね」と

支援員さんが一緒に振り返ってくれるので、

自分でも成長を実感できました。 - 「職場ってこんな雰囲気なんだ」と

知れたのは大きな自信につながりました。

- 人との関わり方や困ったときの相談の練習

- 人と話すのが得意ではなかったヒラヤマですが、

事業所ではあいさつやちょっとした会話を

練習できる時間があります。 - 困ったときも「どう伝えればいいかわからない」と

支援員さんに相談すると、

一緒に言葉を考えてくれるんです。 - その経験を重ねるうちに

「人に頼ってもいいんだ」と思えるようになりました。

- 人と話すのが得意ではなかったヒラヤマですが、

といったサポートを受けながら、無理なく職業準備性を高めることができました。

障害があっても、支援を受けながら一歩ずつ進むことが、働く力につながるのです。

あなたも一人で抱え込まず、ONE STEPのような就労継続支援支援等を活用して、自分に合ったペースで準備を始めてみてください。