- 2025年9月10日:投稿

最初の一歩 │ AIはあなたのコンシェルジュ

-4.png)

みなさん、こんにちは。

就労継続支援A型事業所ONE STEP利用者のヒラヤマです。

「むずかしい言葉が出てくると、よくわからない…」

「予定がこんがらがって、どれからやればいいか迷ってしまう」

「自分の気持ちを、うまく言葉にできない」

こうした悩みを抱えるのは、あなただけではありません。

実は、障害のある方こそAIを使うべきなのです。

AIは、となりで手を貸してくれる“コンシェルジュ”のような存在です。

たとえば、「難しい説明をやさしい言葉に直して」と頼めばかんたんにまとめてくれるし、「明日の予定を順番にして」と言えば、やることを整理してくれます。

機械に弱くても大丈夫。AIは、あなたに合わせてやさしく応えてくれます。

このブログでは、障害のある方やご家族が「安心してAIを使える」ように、基礎から実際の活用法まで、やさしく紹介していきます。

【 目 次 】

- 障害者がAI(ChatGPT・Gemini)を活用する具体的なアイデア(障害別まとめ)

- 精神障害の場合

- 身体障害の場合

- 知的障害の場合

- 発達障害の場合

- AI活用をもっと身近にするおすすめアイテム

- 今日から始める小さな一歩 │ AIが支える安心と可能性

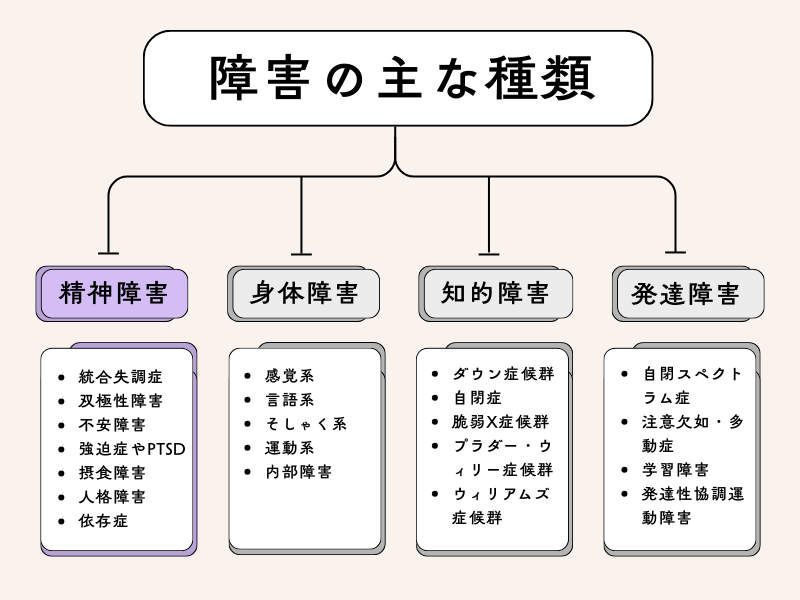

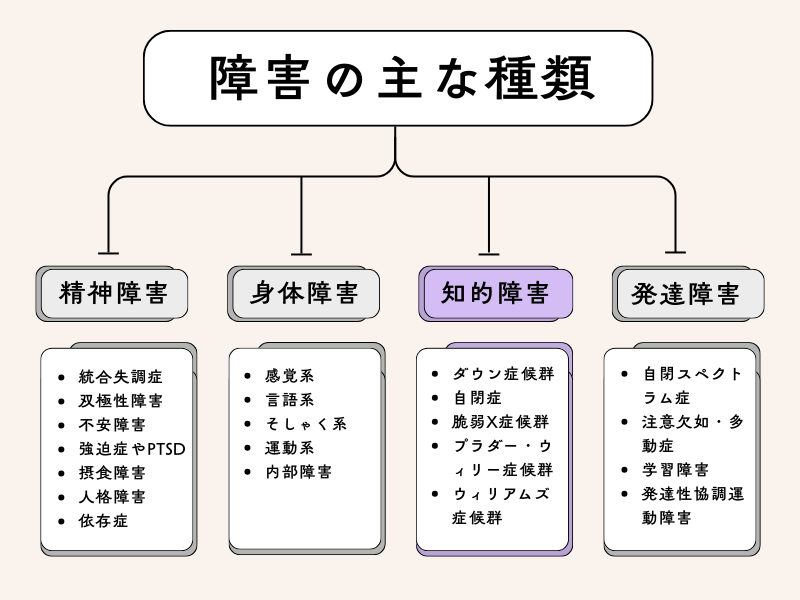

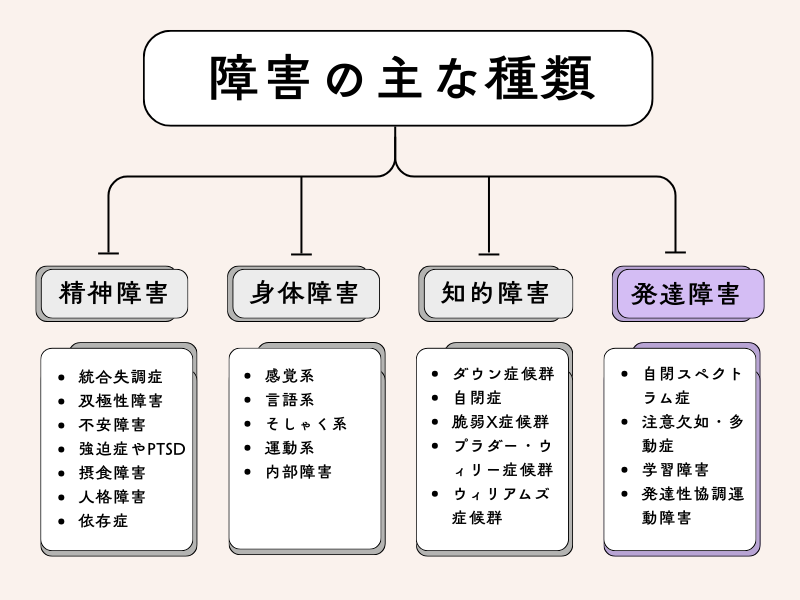

障害者がAI(ChatGPT・Gemini)を

活用する具体的なアイデア(障害別まとめ)

-5.png)

「自分や身近な人の場合はどうだろう?」と思う方もいるかもしれません。

そこで、精神障害・身体障害・知的障害・発達障害の4ジャンルに分けて、活用例をまとめてみました。

精神障害の場合

「気持ちを上手に言葉にできない」

「人には相談しにくい」

そんなとき、AIに話しかけるだけでも少し気持ちが楽になることがあります。

精神障害がある方にとって、ChatGPTやGeminiは小さな支えとなる存在になれるでしょう。

| 活用例 | 説明 | プロンプト例 |

| 気持ちを言葉にする | 自分の感情を短く伝えるだけで、丁寧な文章に整えてくれる。 | 「不安で眠れない」を丁寧に言い直して |

| 日常のちょっとした相談 | 気分の落ち込みや不安に対して、軽いアドバイスをもらえる。 | 「人に会うのが怖いときの気持ちを楽にする方法を教えて」 |

| 書類や連絡文の下書き | 休む連絡や提出書類の文例を作れる。 | 「明日休みたいときの職場への連絡文を考えて」 |

| 孤独感を和らげる | 夜中でも雑談相手になってくれる。 | 「今日は疲れた。元気が出る言葉をちょうだい」 |

| 認知の整理 | 頭が混乱しているときに、やることを整理してくれる。 | 「今日やることを3つにまとめて」 |

ヒラヤマのイチオシ活用方法

「認知の整理」も良いのですが、ヒラヤマ的には「孤独感を和らげる」が優秀です。

・副交感神経が優位になって思考が内向きになってしまう

・セロトニン不足とメラトニンの影響

・情報の遮断と“考えすぎ”のループ

これらの理由から、夜になると、どうしても不安が高まりやすくなってしまいます。

とはいえ、誰しもが夜に自分の気持ちを聞いてくれる相手がいるとは限りません。相手の都合もあるでしょう。

そんなときに役立つのが、AIです。

相談や愚痴に関しては、ある程度、ぼかして使用すれば、問題ありません。

プライバシーを重視する方であれば、入力した情報をAIの学習に利用されることを防ぐ「一時チャット機能(ChatGPT/Gemini)」を使うことをおすすめします。

身体障害の場合

-2.png)

「手が動かしにくい」

「入力が大変」

「ちょっとした調べものも疲れる」

そんな場面でAIは頼れる存在になります。

身体障害がある人にとって、AIは生活を補うパートナーのように活用できるのです。

| 活用例 | 説明 | プロンプト例 |

| 音声入力で負担軽減 | キーボード操作が難しいとき、話しかけるだけで文章ができる。 | 「体調が悪いので休みます、とメール文を作って」 |

| 書類や申請文の作成 | 役所や病院に提出するかたい文章を下書きしてくれる。 | 「障害者手帳更新の申請理由を書いて」 |

| 情報収集 | ネット検索より簡単に要点をまとめてくれる。 | 「障害者割引で使えるサービスを一覧にして」 |

| 外出準備 | 買い物リストやスケジュールを整理してくれる。 | 「今週の買い物リストを作って」 |

| 生活の工夫 | 片手でできる作業など、日常生活の工夫を提案してくれる。 | 「片手でできる簡単な料理を教えて」 |

ヒラヤマのイチオシ活用方法

やはり「音声入力で負担軽減」が、一番使い勝手が良いかと思います。

最近の音声入力は、精度が上がっているので、あまりにもヘンテコな文章になってしまうことも少ないでしょう。

また、初心者向けというには、少し難易度が上がってしまうのですが、後述の「スマートホーム製品」を用いることで、さらにQOLがグッと上がること、間違いなしです!

知的障害の場合

「言いたいことがうまく伝えられない」

「やることを順番に覚えられない」

「人には相談しにくい」

そんなとき、AIはそばで支えてくれる存在になります。

知的障害のある人にとって、日常のサポート役として安心して活用できるでしょう。

A.知的障害者本人が利用する場合

「自分だけではうまくできない」と感じることもあります。

そんなときに、AIがそばで補助してくれることで、安心して挑戦できるようになります。

| 活用例 | 説明 | プロンプト例 |

| わかりやすい説明 | 難しい内容をやさしい言葉にしてくれる。 | 「障害年金って何?小学生でもわかるように説明して」 |

| 学習サポート | 漢字や計算の練習を手伝ってくれる。 | 「10÷2の答えを教えて」 |

| 雑談 | 気軽なおしゃべり相手になる。 | 「好きなアニメの話をしよう」 |

| 文章の言い換え | 自分の短い言葉を、丁寧な文章にしてくれる。 | 「明日休みたい」をメール文に直して |

| やること整理 | 混乱しやすい予定を順番に並べてくれる。 | 「明日の予定を順番にリストにして」 |

ヒラヤマのイチオシ活用方法

専門用語や難しい制度に接する機会が多いので「分かりやすい説明」も大変有効なのですが、ヒラヤマとしては、生活に即役立つ「やること整理」を推したいです。

理由としては、生活の中で毎日使える実用性があり、負担を軽くしてくれることが、決め手になりました。

予定やタスクの管理は、混乱しやすい部分。

AIにリスト化してもらうだけで「見える化」されて安心感が増すことでしょう。

B.知的障害者の家族・支援者が利用する場合

「どう伝えたら本人に理解してもらえるか」と悩むこともあります。

そんなとき、AIを活用すれば、本人に合わせたやさしい言葉や方法を考える助けになり、安心して支援できます。

| 活用例 | 説明 | プロンプト例 |

| わかりやすい説明文の作成 | 本人に伝えるときに、やさしい言葉に直してくれる。 | 「病院の予約が必要という内容を小学生向けに説明して」 |

| 支援の工夫を探す | 生活支援や学習の工夫をAIからアイデアを得られる。 | 「知的障害の人に金銭管理を教える工夫を教えて」 |

| 本人の気持ちを代弁 | 伝えにくい思いを文章に整理できる。 | 「『学校に行きたくない』を丁寧に書いて」 |

| スケジュール作成 | 本人が理解しやすい形で予定を提示できる。 | 「明日の予定を表で簡単に作って」 |

| 余暇活動の提案 | 本人に合った遊びや娯楽を提案してくれる。 | 「知的障害の人でも楽しめる映画を教えて」 |

ヒラヤマのイチオシ活用方法

オススメは、「支援の工夫を探す」です。

自分一人だと、どうしても思考に限界があります。こればかりは仕方のないことです。

ですが、AIを使うことで、自分では思いもよらなかったような斬新なアイデアを発見できます。どの支援が当人に適しているのかはやってみないと分からないので、アイデアがあるに越したことはありません、

ご家族や支援者の方にこそ、AIの利便性が効いてくることでしょう。

発達障害の場合

「やることが多すぎて頭が混乱する」

「うまく文章を作れない」

そんなとき、AIにちょっと相談するだけで気持ちが落ち着くことがあります。

発達障害のある人にとって、AIは身近で安心できるパートナーになれるでしょう。

| 活用例 | 説明 | プロンプト例 |

| やることの整理 | ADHDで忘れやすいタスクを順序立ててリスト化。 | 「今日やることを3つにまとめて」 |

| 文章を丁寧に直す | ASDで苦手なコミュニケーション文を自然に修正。 | 「『遅れます』を丁寧なメールに直して」 |

| 興味関心を深める | 強いこだわり分野を質問して知識を広げられる。 | 「電車の仕組みを子ども向けに説明して」 |

| わかりやすい説明 | 難しい文章や制度をシンプルに言い換える。 | 「発達障害者手帳のメリットを簡単に説明して」 |

| 雑談や安心感 | 不安なときにすぐに応答してくれる相手になる。 | 「楽しい雑学を教えて」 |

| 学習サポート | 計算や漢字など、学習の補助になる。 | 「九九の8の段を教えて」 |

ヒラヤマのイチオシ活用方法

ヒラヤマのオススメは、断然「やることの整理」です。

「あれもしなきゃ」「これもしなきゃ」と頭の中がこんがらがって「あー、もう!」となってしまうとき、ありますよね。

そんなときに役立つのがAIです。

やることを片っ端から入力していけば、あっという間に最適なTo DOリストを作成してくれます。期限なども設定すれば、より精密な予定を立てることができます。

さらにGeminiであれば、さらにGoogleカレンダーに連携することも可能になります。

AI活用をもっと身近にするおすすめアイテム

-6.png)

AIはパソコンやスマホからでも使えますが、もっと手軽に、もっとストレスなく使えるようになるアイテムもあります。

とくにおすすめなのが、声だけで操作できるスマートホーム製品です。

「文字を打つのが苦手」

「スマホを操作するのが大変」

という方でも、

「OK Google、明日の予定を教えて」

「Alexa、今日の天気を調べて」

と声をかけるだけで、すぐに答えてくれます。

障害のある方こそ、こうした“声で動くAI”を使うことで、生活がぐっとラクになります。

あなたの毎日に寄り添うサポートツールとして、ぜひ取り入れてみてください。

今日から始める小さな一歩 │ AIが支える安心と可能性

-7.png)

ここまで読んでくださり、ありがとうございます。

AIはただの道具ではなく、あなたを支える補助輪のような存在です。

「できないこと」を補うだけでなく、「やりたいこと」を広げてくれます。

さらに、AIは本人だけでなく、家族や支援者にとっても心強いツールです。

一緒に活用することで、生活の負担を減らし、安心して支え合える環境が生まれます。

最初は、おそるおそるでも大丈夫。

その一歩を、今日から踏み出してみませんか?

-3.png)