勇気の要る一歩。 精神科のドアを叩くべき適切な時期

深夜2時。部屋の電気を消して、布団の中でスマホの光だけを見つめながら、こんな検索を繰り返していませんか?

- 「会社 行きたくない」

- 「心療内科 精神科 おすすめ」

そして、検索結果のページを一番下までスクロールしたとき、ゾッとするような言葉が並んでいるのを見て、息が詰まりそうになったことがあるかもしれません。

- 「精神科 診療 何を話す」

- 「精神科 初めて 怖い」

- 「精神科 行ったら終わり」

……まるで、ホラー映画のタイトルのようですよね。

「行ったら終わり」なんて言葉を見たら、せっかく勇気を出して予約しようとしていた指も、怖くて止まってしまうのが普通です。

でも、ちょっと待ってください。

Googleの検索窓にその言葉が出てくるということは、「あなた以外の何千、何万人もの人が、同じ不安を抱えてその言葉を検索している」という証拠なんです。

皆さん、こんにちは。

就労継続支援A型事業所ONE STEP利用者のヒラヤマです。

今日は、その検索画面を見て震えているあなたに向けて、手紙を書くようなつもりで記事をまとめました。

「精神科に行ったら人生が終わる(レッテルを貼られる)」なんてことは絶対にありません。

むしろ、「一人で耐え続ける苦しい時間」を終わらせるための場所です。

この記事では、あなたが抱えている「怖さ」を少しでも減らせるよう、受診のタイミングから、病院の選び方、診察の流れ、そして「意外と知られていない便利な福祉サービス」まで、徹底的に解説します。

【 目 次 】

- 「まだ大丈夫」が一番危ない? 受診のタイミング

- 精神科、心療内科、神経内科……どこに行けばいいの?

- いざ潜入! 初診のリアルな流れ

- お金のこと、心配ですよね? 使える制度があります

- 一人で抱え込まないで。「訪問看護」という選択肢

- 気になる疑問を解決! よくある質問Q&A

- その「一歩」は、社会を変える「一歩」でもある

- オススメ書籍

「まだ大丈夫」が一番危ない? 受診のタイミング

まず最初に、一番のハードルを下げておきましょう。

あなたは今、「もっと辛い人はたくさんいる」「私なんかが行ったら怒られるんじゃないか」と思っていませんか?

断言します。

怒られるわけがありません。

むしろ、お医者さんは「よくここまで我慢しないで来てくれたね」と思ってくれるはずです。

では、具体的にどんな時に受診を考えるべきなのでしょうか?

以下の情報を参考に、サインを見てみましょう。

体と心に出る「SOSサイン」

心の不調は、意外と「体」に出ます。

以下のような変化はありませんか?

| 眠れない・起きられない | 寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、あるいは朝早く目が覚めてしまう。逆に、いくら寝ても眠い。 |

| 食べられない・味がしない | 食欲がない、何を食べても砂を噛んでいるみたい。 逆に、ストレスで過食してしまう。 |

| だるい・疲れやすい | 休んでも疲れが取れない。体が鉛のように重い。 |

| ドキドキする・息苦しい | 緊張していないはずなのに動悸がしたり、息苦しさを感じたりする。 |

| 気分が沈む・不安になる | わけもなく悲しくなる、イライラする、焦りを感じる。 |

| 興味がわかない | 好きだった趣味が楽しくない。テレビを見るのも億劫。 |

どうでしょう?

「あ、これ私のことだ」と思う項目が一つでもあって、それが続いて生活に支障が出ているなら、それはもう立派な「受診のタイミング」です。

「気の持ちよう」で治るなら、とっくに治っていますよね。

眠れなかったり、食欲がなかったりするのは、あなたの心が弱いからではなく、脳のエネルギーが枯渇しかけている証拠。

プロの手を借りて、ガソリンを補給する必要があるんです。】

主要なSOSサインを先に挙げましたが、実は、ヒラヤマが個人的に「危険な兆候だと感じているサイン」があります。

それは、「お風呂に入ることや、歯磨き、洗顔などが、信じられないくらい億劫になる」ことです。

「え、それってただの怠けじゃない?」と思われるかもしれません。

メンタルヘルス不調でエネルギーが切れると、「服を脱ぐ→シャンプーを手に取る→体を洗う」という一連の動作が、フルマラソンのように重く感じられます。

身体は清潔にしたいのに、動けない。

その矛盾が自分を責める材料になって、さらにエネルギーを消耗する。

これが最悪の悪循環です。

もし今、お風呂に何日も入れず、ご自身を「だらしない」と責めているなら、どうか安心してください。

それは、あなたが怠惰なのではなく、脳が「もう判断と行動のエネルギーがない!」と叫んでいる、立派なSOSサインです。(ただ、「あーめんどくさい、明日でいっか(ケロッ)」と思えるなら、ただの疲れかもしれません。)

ヒラヤマ的には、「風呂キャン界隈」の方々の一部も、精神科に受診すべきなのではないか、と思っていたりします。

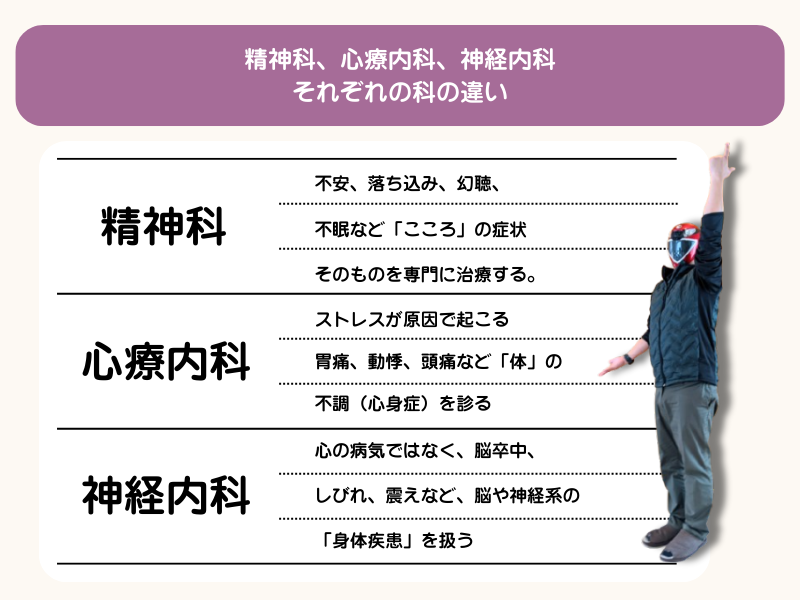

精神科、心療内科、神経内科……どこに行けばいいの?

さて、いざ病院を探そうとすると、似たような名前がたくさんあって混乱しますよね。

「精神科」「心療内科」「神経内科」……。これ、全部違うんです。

自分に合った科を選ばないと、「あ、うちは専門外なんで」と言われてしまう(これが一番心が折れる!)可能性があります。

それぞれの違いを整理しましょう

① 精神科

ここは「心の症状」がメインの場合に行く場所です。

不安、落ち込み、イライラ、幻聴、幻覚など、心のトラブル全般を扱います。

うつ病、躁うつ病(双極性障害)、統合失調症などは、精神科の専門分野です。

「とにかく気持ちが辛い」「眠れない」「消えてしまいたい」……そんな時は、迷わず精神科を掲げているクリニックを選びましょう。

最近は「メンタルクリニック」という名前のところも多いですね。

② 心療内科

ここは「ストレスが原因で、体に症状が出ている」場合に行く場所です。

これを専門用語で「心身症」と言います。

例えば、ストレスで胃が痛い(胃潰瘍)、お腹を下す(過敏性腸症候群)、喘息発作が出る、など。

「心の悩みというより、とにかくお腹が痛いんだけど、内科で検査しても異常なしと言われた」というような場合は、心療内科が適しています。

③ 神経内科

ここは名前に「神経」とついていますが、心の病気ではなく、「脳や神経の身体的な病気」を扱う場所です。 パーキンソン病や脳梗塞、手足のしびれや震えなどが対象です。

「精神的な不安」で受診する場所ではないので注意が必要です。

迷ったらどうする?

最近は「心療内科・精神科」と両方を掲げているクリニックも増えています。

あなたがもし、「不安も強いし、お腹も痛いし、どっちかわからない!」という場合は、両方を掲げているクリニックや、精神科を選んでおけばまず間違いありません。

まずは電話で「こういう症状なんですけど、診てもらえますか?」と聞いてみるのが一番の近道です。受付の人はプロですから、優しく教えてくれますよ。

いざ潜入! 初診のリアルな流れ

病院も決まった。

でも、実際に行ったら何をされるんだろう?

「白い部屋で、怖い顔をした先生に尋問されるんじゃ……」なんて想像していませんか?

安心してください。

最近のクリニックは、カフェみたいに綺麗なところも多いんです。

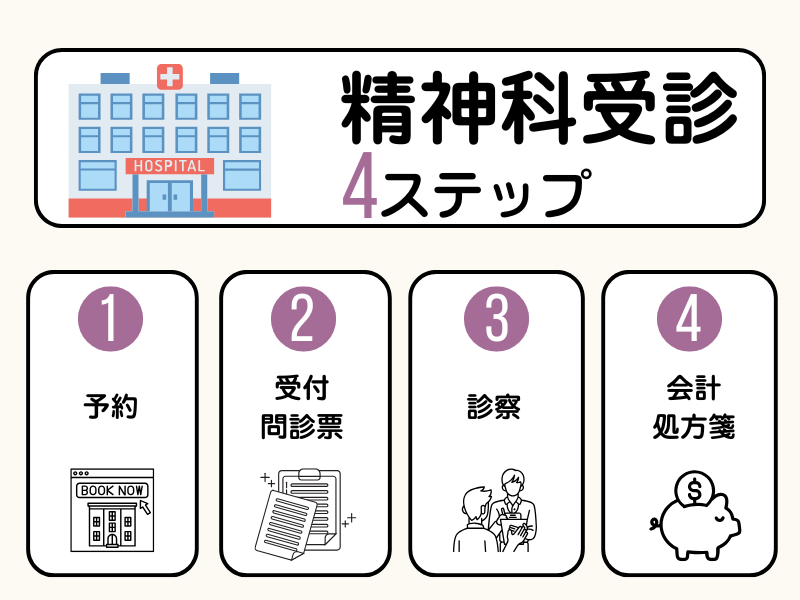

一般的な初診の流れをシミュレーションしてみましょう。

STEP 1:予約

今の精神科・心療内科は、ほとんどが「予約制」です。

飛び込みで行っても診てもらえないことが多いので、必ず電話かWEBで予約を入れましょう。

人気のあるクリニックだと、「初診は2週間待ち」なんてこともザラにあります。

「辛いのは今なんだよ!」と言いたくなりますが、こればかりは早めの行動あるのみです。

裏を返せば、それだけ多くの方が精神科を受診しているんです。

つまり、あなたと似たような悩みを乗り越えて、精神科に受診している先人が大勢いるということ。このことを理解するだけでも、気持ちが楽になりませんか?

STEP 2:受付・問診票

当日は健康保険証を忘れずに。 受付を済ませると、問診票(アンケート)を渡されます。

「どんな症状がありますか?」「いつからですか?」「食欲や睡眠はどうですか?」といった質問に答えます。

ここで正直に書くことが、スムーズな診察の鍵です。

STEP 3:診察(医師との対話)

いよいよ先生とご対面です。

ここで大切なのは、「上手に話そうとしなくていい」ということ。

面接試験じゃありませんから、しどろもどろでも、泣いてしまっても大丈夫です。

もし話すのが怖かったら、事前にスマホのメモや紙に、以下のことを書いて持っていくことを強くおすすめします。

- 一番困っている症状は何か

- それはいつから始まったか

- 生活で何ができなくなっているか(仕事に行けない、家事ができない等)

これを先生に見せるだけで、診察は驚くほどスムーズに進みます。

「今日は緊張して話せないので、これを読んでください」と渡してしまえばいいんです。

STEP 4:会計・処方箋

診察が終わったら、お会計です。

費用は検査の内容にもよりますが、3割負担の場合、初診で2,000円〜5,000円程度が目安です。 お薬が出た場合は、薬局で別途お薬代がかかります。

ちなみに、小さなクリニックだとクレジットカードが使えないこともあるので、現金を多めに持っていくと安心です。

お金のこと、心配ですよね? 使える制度があります

通院が始まると気になるのが、「お金」のこと。

「ただでさえ休職して給料が減るかもしれないのに、医療費なんて払えるの?」と不安になりますよね。

実は、精神科の通院には、お財布を守ってくれる強力な味方がいます。

それが「自立支援医療(精神通院医療)」という制度です。

「自立支援医療(精神通院医療)」って、どんな制度?

通常、病院の窓口で払う医療費は「3割負担」ですが、この制度を使うと、精神疾患の治療(通院・投薬・デイケアなど)にかかる自己負担が「1割」になります。

そう、1割です。

これは大きいですよね。

さらに、世帯の所得や病状に応じて、「月々の上限額」も設定されます。

上限を超えた分は払わなくていいんです。

| 世帯の所得区分 | 自己負担割合 | 1ヶ月の自己負担上限額 | |

|---|---|---|---|

| 一般 | 重度かつ継続 | ||

| 生活保護世帯 | 0割 | 0円 | 0円 |

| 市町村民税非課税世帯 収入が80万円以下 | 1割 | 2,500円 | 2,500円 |

| 市町村民税非課税 収入が80万円超 | 5,000円 | 5,000円 | |

| 市町村民税 235,000円未満 | 上限なし | 10,000円 | |

| 市町村民税 235,000円以上 | 右記 | 自立支援医療対象外 | 20,000円 (自己負担1割) |

どうやって申請するの?

住んでいる市町村の窓口(障害福祉課など)で手続きをします。

医師の診断書が必要になるので、通院先の先生に「自立支援医療を使いたいんですが」と相談してみてください。

「まだ診断がついたばかりだし……」と遠慮する必要はありません。

継続的な通院が必要だと判断されれば利用できる制度です。

また、一定の要件を満たす場合は、「精神障害者保健福祉手帳」の申請も可能です。

これがあると、税金の控除や公共施設の割引などが受けられます。

制度は「知っている人だけが得をする」ものではなく、「必要な人が使うための権利」です。堂々と使い倒しましょう。

一人で抱え込まないで。「訪問看護」という選択肢

さて、ここからが福祉ライターとして一番お伝えしたいことです。

病院に行って、薬をもらって、はい終わり。……ではありません。

家に帰ってからが、本当の戦いですよね。

- 薬を飲み忘れてしまう

- 急に不安になってパニックになる

- 生活リズムが崩れて、昼夜逆転してしまった

- 家族にどう接していいかわからない

診察室では先生に話せても、毎日の生活の中には、先生に見えない「困りごと」がたくさんあります。 そんな時、あなたの自宅に来てサポートしてくれるプロがいることをご存知ですか?

それが、「精神科訪問看護」です。

訪問看護って、寝たきりの高齢者向けじゃないの?

そう思う方も多いでしょう。

でも実は、精神科に通院している方向けの訪問看護があるんです。

看護師さんや作業療法士さんなどが自宅に来て、以下のようなサポートをしてくれます。

| 体調の確認 | 血圧を測ったり、睡眠や食事の状況を確認してアドバイスをくれます。 |

| お薬の管理 | 「飲み忘れがないか」「副作用が出ていないか」を一緒にチェックしてくれます。 |

| 日常生活のサポート | 生活リズムを整える工夫や、身の回りのことへの助言をくれます。 |

| 不安の解消 | これが一番大きいです。 話し相手になり、不安や悩みを傾聴してくれます。 |

| 社会資源との連携 | 就労支援などのサービスを紹介してくれたり、主治医とのパイプ役になってくれたりします。 |

| ご家族のサポート | 家族の悩みや対応方法についても相談に乗ってくれます。 |

どうすれば利用できる?

利用するには、主治医の「訪問看護指示書」が必要です。

「家に来てもらうなんて大げさかな?」なんて思わないでください。

医療保険や介護保険が適用されるので、費用面の負担も抑えられます(先ほどの自立支援医療も使えます!)。

うつ病や統合失調症の方だけでなく、精神的な不安で生活しづらさを感じている多くの人が利用できます。

「一人で部屋にいると悪いことばかり考えてしまう」という時、定期的に看護師さんが来て「今週はどうでしたか?」と話を聞いてくれるだけで、どれだけ心が軽くなるか。

それは、ただの「お世話」ではなく、あなたが社会とつながり続けるための「命綱」なんです。

気になる疑問を解決! よくある質問Q&A

ここまで読んでも、まだ小さな不安の種が残っているかもしれません。

ネットの掲示板を見るよりも確実な、信頼できる情報を元にまとめました。

Q1. 家族や会社にバレずに受診できますか?

A. 保険証を使うと、バレる可能性があります。

健康保険証を使って受診すると、「医療費通知(医療費のお知らせ)」が世帯主(親御さんなど)に届く場合があります。

ここに病院名が記載されることがあるため、完全に隠すのは難しいかもしれません。

もし絶対に知られたくない場合は、保険を使わない「自由診療」という方法もありますが、医療費が全額自己負担(10割負担)になるため、かなり高額になります。

まずは、ご自身の保険証の種類や通知の仕組みを確認してみることをお勧めします。

Q2. 会社を休みたいです。初診ですぐに診断書はもらえますか?

A. 必ずもらえるとは限りません。

診断書は、医師が「この患者さんには休養が必要だ」と医学的に判断した場合に発行されます。「会社を休みたいから書いてください」と頼んですぐにもらえる、という性質のものではありません。

ただ、あなたの症状が辛く、仕事に支障が出ている状態であれば、その旨をしっかり医師に伝えてください。

医師が「休職が必要」と判断すれば、診断書を作成してくれます。

Q3. 先生と相性が合わなかったら、病院を変えてもいいですか?

A. もちろんです。「紹介状」があるとスムーズです。

人間同士ですから、どうしても相性はあります。

「この先生、怖いな」「話を聞いてくれないな」と感じたら、無理して通い続ける必要はありません。

別の病院に移る(転院する)際は、今までの治療経過やお薬の情報が書かれた「紹介状(診療情報提供書)」を書いてもらうのがベストです。

これがないと、新しい病院でまた一から検査をしたり、薬の調整がうまくいかなかったりするリスクがあります。

言い出しにくいかもしれませんが、「自宅から通いやすいところに変えたい」などと伝えれば、書いてもらえることがほとんどですよ。

Q4. 訪問看護は、一人暮らしでも利用できますか?

A. 利用できます。むしろ一人暮らしの方にこそおすすめです。

精神科訪問看護は、家族と同居しているかどうかに関わらず利用可能です。

一人暮らしだと、生活リズムが崩れやすかったり、誰とも話さず孤立してしまったりしがちですよね。

看護師さんが定期的に来てくれることで、生活にリズムが生まれ、孤独感が和らぐというメリットは非常に大きいです。

Q5. 薬を飲むのが怖いです。薬なしで治療できますか?

A. 医師にその気持ちを相談してみてください。

精神科の治療は薬(薬物療法)だけではありません。

環境の調整や、医師との対話による精神療法も治療の一部です。

症状によっては薬が必要な場合もありますが、「仕事中眠くなるのは困る」「副作用が怖い」といった不安を正直に伝えれば、漢方薬から始めたり、生活指導を中心にしてくれたりと、医師は柔軟に対応してくれます。

一番良くないのは、黙って薬を飲まなかったり、自己判断でやめたりすることです。

Q6. 「カウンセリング」で話を聞いてほしいのですが、できますか?

A. 「診察」と「カウンセリング」は別物なので、確認が必要です。

ここ、よく誤解されるポイントです。 医師が行うのはあくまで「診察(治療)」であり、時間をかけてじっくり悩みを聞く「カウンセリング」とは異なります。

もし、時間をとって話を聞いてほしい場合は、臨床心理士などの専門家によるカウンセリングを併設しているクリニックを探す必要があります。

ただし、カウンセリングは健康保険が使えず、全額自己負担(自費)になるケースも多いので、予約の際によく確認しましょう。

Q7. 一人で行くのが不安です。付き添いはOKですか?

A. ぜひ、信頼できる人と一緒に行ってください。

初めての場所で、自分の症状をうまく説明するのは大変です。

ご家族やパートナーなど、あなたの様子をよく知っている人に付き添ってもらうことは、医師にとっても「普段の様子」を知る貴重な情報源になります。

診察室に一緒に入ってもいいですし、待合室で待っていてもらっても構いません。

実際、ヒラヤマの同僚に、パートナーと一緒に通われている方がいます。

自分では気づかないような異変などを指摘してくれるかもしれない相手がいることは、大きな強みになります。

Q8. 安くなる制度(自立支援医療)は、どこの薬局でも使えますか?

A. 「指定された医療機関・薬局」でしか使えません。

ここ、要注意です!

自立支援医療(精神通院医療)を使うには、あらかじめ「私が通うのはこの病院と、この薬局です」と登録しておく必要があります。

登録していない薬局に処方箋を持っていくと、通常の3割負担になってしまいます。

「いつもの病院の隣の薬局」以外で薬をもらう可能性がある場合は、申請時に複数の薬局を登録できるか、役所の窓口で確認しておきましょう。

その「一歩」は、社会を変える「一歩」でもある

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

精神科に行くこと、福祉サービスを使うこと。

それは決して「脱落」でも「敗北」でもありません。

むしろ、自分の人生を大切にするための、非常に理性的で賢い選択です。

私たちは、どうしても「自分の力だけで生きなきゃ」と思い込みがちです。

でも、社会には本来、こういったサポートの網の目(セーフティーネット)が張り巡らされているはずなんです。

ただ、それが少し見えにくかったり、手が届きにくかったりするだけ。

あなたが勇気を出してクリニックのドアを叩き、「辛い」と声を上げることは、あなた自身を救うだけでなく、この社会の課題――「弱さを認めにくい空気」や「福祉への無理解」――に風穴を開けることにも繋がります。

だから、どうか自分を責めないで。

専門家に頼り、制度を使い、訪問看護で生活を支えてもらう。

そうやって「支えてもらいながら生きる」ことは、ちっとも恥ずかしいことじゃありません。

今日が、あなたが「自分」を取り戻すための、最初の一日になりますように。

オススメ書籍

【心の病】はこうして治る まんがルポ 精神科に行ってみた!

| タイトル | 【心の病】はこうして治る まんがルポ 精神科に行ってみた! |

| 評価 | ☆4.3 121個の評価 |

| 概要 | 知られざる精神科診療のなぞに迫る、突撃ルポマンガ 登録者数40万人を超える大人気YouTubeチャンネル「精神科医がこころの病気を解説するCh」初のコミカライズ本。 コロナ以降さらに増えている心の病について、精神科医YouTuberの益田先生がわかりやすく解説。 どんな症状が出たら精神科に行くべきか、診断はどうやってしているのか、短すぎる5分診療のこと、診察室では何を話しているのか、目からウロコの精神科のなぞをマンガで紹介する。 精神科はこわくないし、困ったら気軽に訪ねていい、そして、自分に向き合えるかけがえのない場所でした。 |

| お客様のご意見 | お客様はこの書籍について、マンガ形式で分かりやすく、スラスラ読めると好評です。精神科での診療や現代の疾患の傾向、ケーススタディなど、多くの情報が盛り込まれた内容だと評価しています。また、精神科での診療や現代疾患の傾向、ケーススタディなどの内容が掲載されており、勉強になるようです。 一方で、絵については不満の声があります。 アニメの絵が見にくかったり、画のタッチが気に入っているという声もあります。全体的に読みづらいとの意見もあります。 |

マンガで分かる心療内科

ヒラヤマ的にオススメな書籍は、この「マンガで分かる心療内科」シリーズです。

タイトルに「心療内科」とありますが、精神科に受診する方/既に精神科に受診してる方でも問題なく読めます。

精神の病気は、他人にはなかなか言えなかったり、理解してもらえなかったり、ストレスが溜まるもの。ですが、この漫画は、そんな病気を笑い飛ばせてしまうような面白さがあります。

ぜひ、一読してみることをオススメします。

気持ちがグッと軽くなること、間違いなしです!

| タイトル | マンガで分かる心療内科(1) |

| 評価 | ☆4.2 475個の評価 |

| 概要 | 現役の精神科医による、心療内科の病気の全てを笑いながら学べる漫画の本!とってもオモシロくて世の中のタメになるスーパー漫画です。 |

| お客様のご意見 | 分かりやすく心療内科系の病気をわかりやすく解説しており、読みやすいと好評です。 また、ギャグの展開がおもしろく、笑いもできるとの声があります。 一方で、ギャグと下ネタが混在しているため、必要な情報がわかりづらいという指摘もあります。 全体的に、マンガでわかる心理学入門書として素晴らしい作品だと評価されています。 ただし、一部のお客様は「つまらないギャグのせいで必要な情報がわかりづらかった」という意見もあります。 ストーリー性に関しては、あまり良いとは言えないようです。 全体的に、内容が深すぎて頭に入らないという声が多くあります。 全体的に、本の内容が非常に良く、深刻にならずに疲れていてもサクサクと読めると評価しています。 |