「音も声も聞こえます。ただ、言葉が聞き取れないのです」

そんな経験ありませんか?

みなさん、こんにちは。

就労継続支援A型事業所ONE STEP利用者のヒラヤマです。

「ちゃんと聞いてた?」

そう言われたとき、思わず心の中で

「いや、聞いてたんだよ!」

と叫びたくなったこと、ありませんか?

耳にはちゃんと音が届いているのに、言葉の意味が頭に入ってこない。

そんなもどかしい経験をしたことがある人は、意外と多いのかもしれません。

例えば、仕事や学校、ふだんの生活の中で、こんなふうに感じたことはありませんか?

| 職場や学校での場面 | |

| 状況 | よくある困りごと |

| 会議や授業中 | 「え?なんて言いましたか?」と何度も聞き返してしまう。上司や先生に「ちゃんと聞いて」と言われてしまう。 |

| 電話のやりとり | 相手の口が見えないと、言葉の意味が分からなくなる。内容を聞き逃してしまう。 |

| 長い説明や指示 | 話が長くなると、途中から頭が真っ白になってしまう。最初の部分しか覚えていられない。 |

| 騒がしい場所 | まわりの音が混ざって、誰の声か分からなくなる。「集中力がない」と思われがち。 |

| ミスへの不安 | 聞き間違いが多くて、書類や指示を間違えてしまう。次もミスするかも…と不安になる。 |

| 日常生活での場面 | |

| 状況 | よくある困りごと |

| 友達との会話 | 何人かで話すと、誰が何を言っているのか分からない。会話についていけない。 |

| テレビや動画 | 字幕がないと、内容を理解できない。 |

| 聞こえてはいるのに…… | 音は聞こえるのに、言葉の意味を理解するまでに時間がかかる。 |

| 周りからの誤解 | 「聞こえてるのに、なんで聞かないの?」と言われてつらい。難聴じゃないのに分かってもらえない。 |

| あきらめてしまう | 聞き返すのに疲れて、「うん、聞こえたよ」とフリをしてしまう。 |

こうしたことは、あなたの努力不足ではありません。

集中力が足りないわけでもないのです。

耳で音はちゃんと聞こえています。

けれど、脳でその音を「言葉」として理解するところに少し苦手さがある。

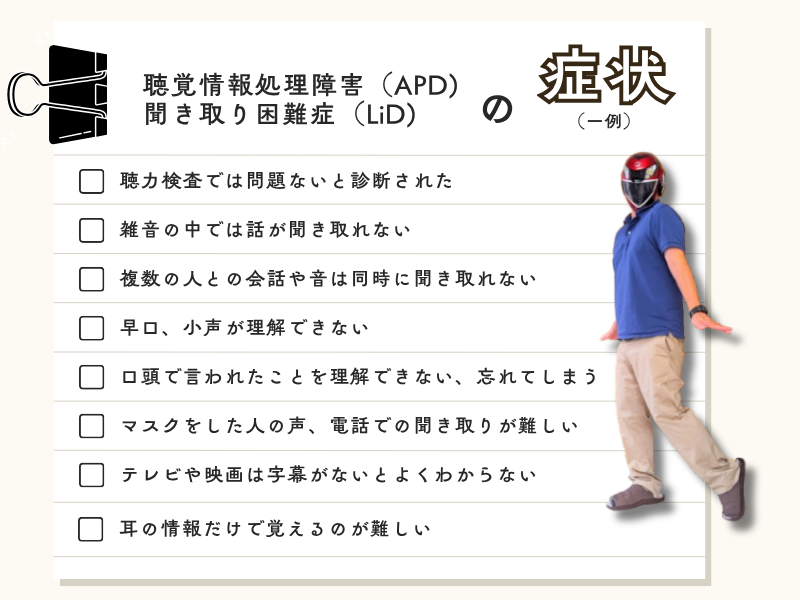

この状態を、APD(聴覚情報処理障害)やLiD(聞き取り困難症)と呼びます。

APDやLiDは、まだ日本ではあまり知られていません。診断できる病院も少なく、「本人にしか分からない聞き取りづらさ」で悩む人がたくさんいます。

その苦しさから、強いストレスや孤独を感じたり、ときには不安やうつといった二次的な心の負担につながることもあります。

「聞こえてるのにわからない」という現象は、本人にしかわからない小さなストレスを積み重ねていくのです。

.png)

「ちゃんと聞いてるのに、伝わらない」

それって、ちょっと切ないですよね。

この記事では、以下の項目について、やさしく分かりやすくお話ししていきます。

- 大人のAPD/LiDに見られる症状

- 発達特性や心理的な要因との関係

- 仕事や生活でできる工夫やサポート

【 目 次 】

- APD(聴覚情報処理障害)ってなに?

- 日常生活で起こりやすいこと

- ③APD/LiDの原因って何?

- 発達障害の影響(もっとも多い原因)

- 認知の偏り(注意力や記憶力の弱さ)

- 心理的な要因(不安やストレス)

- 脳の中枢神経系の問題

- ④APDの診断と受診の現状

- 診断の難しさと専門病院の現状

- 受診の最初のステップ:耳鼻咽喉科へ

- APDの診断・検査の基本的な流れ

- チェックリストの活用

- 専門機関の見つけ方と相談のメリット

- ⑤APDの対処法:日常生活と職場での工夫

- 環境を整える(聞きやすい場所づくり)

- 補助の道具や文字の活用

- 聞く力を鍛えるトレーニング

- 注意点と心のケア

- ⑥ APDマークと支援:理解の輪を広げるために

- APDマーク(コアラくんマーク)の役割と目的

- 周囲の理解とサポートの大切さ

- 診断や就労支援のポイント

- 一人で悩まず相談しよう

- 聞き取り困難(LiD)/聴覚情報処理障害(APD)関連の書籍

APD(聴覚情報処理障害)って、なに?

「聞こえているのに、言葉の意味がうまく分からない…」

「聞き返すのが申し訳なくて、つい笑ってごまかしてしまう」

「でも、あとで内容がわからなくて困った」

そんな経験はありませんか?

それはAPD(聴覚情報処理障害)と呼ばれる状態かもしれません。

たとえば、周りの人には普通に聞こえているのに、自分だけ内容が追いつけないことがあります。

「どうして自分だけ?」と不安になったり、落ち込んでしまう人も少なくありません。

このような症状を、英語では「Auditory Processing Disorder」といいます。

日本語では「聴覚情報処理障害」と言います。

耳の聞こえ方に問題があるわけではありません。

音は聞こえているのに、脳でその音を正しく処理できないのです。

そのため、話の内容を聞き取るのが難しくなることがあります。

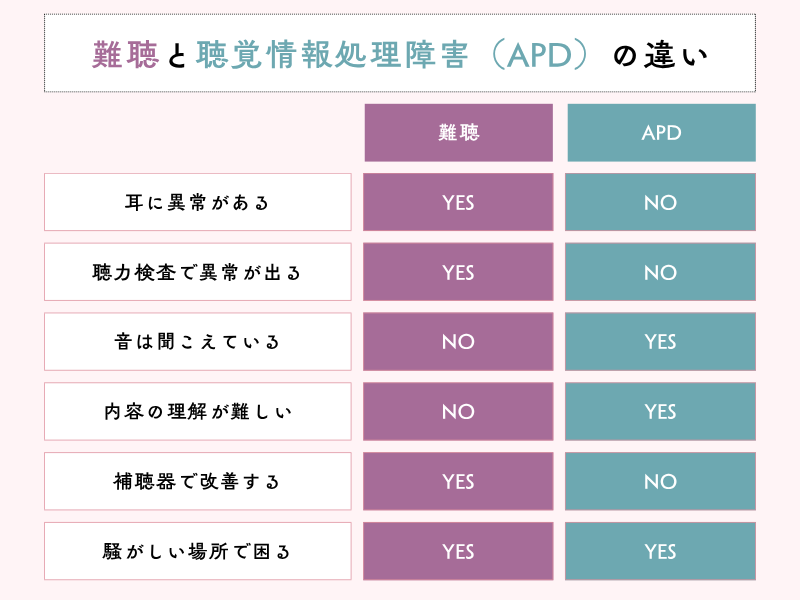

APDと難聴のちがい

APDは「耳では聞こえている」のに、「脳でうまく処理できない」という特徴があります。

難聴とは、耳そのものの働きが弱くなる状態のことです。

たとえばこんな違いがあります

| 特性 | APD(聴覚情報処理障害) | 難聴(聴覚障害) |

| 聞こえ方 | 音は聞こえるけれど、言葉がうまく理解できない | 音そのものが聞こえにくい |

| 原因 | 脳で音の情報を処理する力の問題 | 耳や聴覚器官の問題 |

| 調査結果 | 聴力検査では「正常」と出ることが多い | 聴力検査で「聞こえにくい」と分かる |

| 対応方法 | 環境調整や話し方の工夫など | 補聴器や医療的な支援など |

日常生活で起こりやすいこと

APDの人は、こんな場面で困ることがあります。

- 騒がしい場所で、人の話が聞き取りにくい

- 早口の話を理解するのが難しい

- 電話やリモート会議で話の内容が分かりにくい

- 複数人の会話の中で、誰が何を言ったのか分からなくなる

こうしたことが重なると、「自分の集中力が足りないのかも」と感じてしまう人もいます。でも、それは努力不足ではありません。

聞き取りにくさは、怠けでも努力不足でもありません。

APDは、耳ではなく「脳の聞き取りの仕組み」が普通の人と違うだけなんです。

その事実を知るだけでも、少し気持ちが楽になるはずです。

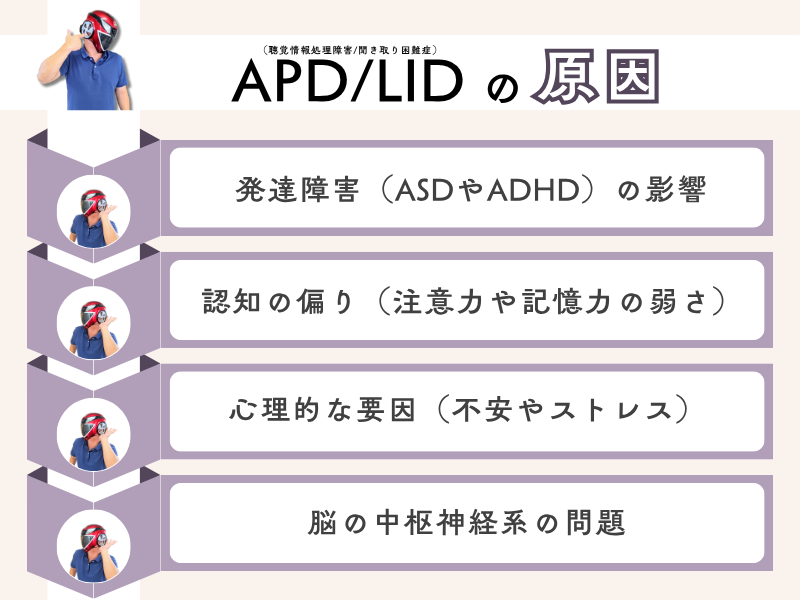

③APD/LiDの原因って何?

APDやLiDは、人によって原因がいろいろです。

ひとつに決まっているわけではありません。

多くの場合、いくつかの要因が重なって起こると考えられています。

特に関係するのは、脳の働きや心理状態です。

ここでは、主な4つの原因をやさしく解説します。

1. 発達障害の影響(もっとも多い原因)

APDを持つ大人の多くは、発達障害を併せ持つことが多いです。

研究では、7割近くがASD(自閉症スペクトラム)やADHD(注意欠如・多動症)を併存していたと報告されています。

APDは、神経発達症のひとつの症状として現れることがあります。

ASD(自閉症スペクトラム)との関係

ASDの特性のひとつに、「全体を見るのが苦手」というものがあります。

細かいことはよく分かります。

でも、全体の流れや重要な部分に注意を向けるのが苦手です。

そのため、雑音がある場所では、特に言葉を聞き取るのが難しくなります。

たとえば、教室や職場のように人の声や物音が多い場所では、誰の声を聞けばいいのか分からなくなってしまうこともあります。

「集中して聞こう」と思っても、雑音にまぎれて大事な言葉を聞き逃してしまうのです。

ADHD(注意欠如・多動症)との関係

ADHDの特性には、「刺激に反応しやすい」というものがあります。

話を聞いている途中で、周りの音に気を取られることがあります。

考えごとに気を取られることもあります。

その結果、聞き逃してしまうことが増えます。

周りからは「ちゃんと聞いてた?」なんて言われることもありますが、本人は決してサボっているわけではありません。ただ、脳が少しだけ「忙しい」のです。

※大人になってから診断されることがあります。これは、子どものころに気づかれなかった症状が、社会に出てから目立つようになったためです。

2. 認知の偏り(注意力や記憶力の弱さ)

発達障害ではない場合でも、脳の情報処理の偏りが原因でAPDになることがあります。

会話を理解するには、2つの力が必要です。

- 相手の話に注意を向ける力(注意力)

- 聞いた内容を覚えて処理する力(記憶力)

この2つの力が弱い場合、以下のようなことが起きてしまいます。

- 注意力が弱い場合

- 長い話や複数人の会話で、聞き漏らしが増えます。

- 記憶力が弱い場合

- 耳から聞いた情報を覚えにくく、すぐ忘れてしまいます。

- そのため「聞き取れない」と感じやすくなります。

3. 心理的な要因(不安やストレス)

APDは、脳の特性だけでなく不安やストレスによっても影響を受けます。

「ちゃんと聞かなきゃ」と思うほど緊張して、ますます聞き取れなくなる──そんな悪循環に陥ることもあります。誰にでも起こりうることです。

- 注意力が下がる

- 不安や緊張で頭がいっぱいになると、目の前の話に集中しにくくなります。

- 二次的な症状

- 聞き取れなかった経験が続くと、さらに不安が増えて聞き取りにくくなります。

- 精神疾患との関係

- APDは、うつ病や適応障害、睡眠障害などと一緒に見られることがあります。これらの症状で頭がぼんやりすると、聞き取りにくさがさらに増します。

心理的な原因で起きるAPDは、環境や心のケアによって改善できることがあります。

4. 脳の中枢神経系の問題

脳出血や脳梗塞などで脳に損傷がある場合も原因のひとつです。

APDでは、耳から脳に情報を送る神経の一部(片側の中枢聴覚神経)が損傷していることがあります。

このため、両耳からの情報のバランスが崩れます。 その結果、「音は聞こえるのに、理解できない」という症状が出やすくなります。

どの原因にも共通しているのは、「本人のせいではない」ということです。

だからこそ、責めずに、まずは理解することが大切です。

※複数の言語を話すバイリンガルの方では、言語処理の複雑さから、聞き取りにくさが増すこともあると考えられています。

APDの診断と受診の現状

APD(聴覚情報処理障害)は、日本ではまだよく知られていません。

診断や検査ができる医療機関も、とても少ないのが現状です。

そのため、「もしかして、自分もAPDかも?」と思っても、どこに相談したらいいか分からず、悩んでしまう人が多いです。

「聞こえているのに、わからない」という状態は、見た目では伝わりにくく、周りに理解してもらいにくいのです。

それでも、診断を受けることは大切です。

自分の特性を知ることで、周りの人に説明しやすくなります。

そして、少しずつ生活の工夫が見つかるようになります。

1. 診断の難しさと専門病院の現状

APDは、人によって原因や症状が違います。

そのため、「これがAPDです」と言えるハッキリした基準が、まだないのです。

さらに、検査方法も開発の途中で、確立された診断方法は今のところありません。

実際、インターネットで「APD 診断 病院」と調べても、なかなか見つからないことがあります。「どこにも相談できない…」と感じる人も少なくありません。

| 専門医が少ない | APDの診断は、耳鼻咽喉科で行われることが多いです。 けれど、耳鼻科の先生でもAPDを知らないことがあります。 専門的に診断できる医師は、全国でもほんのわずかです。 |

| 診断が難しい理由 | APDには、脳の働きや発達障害、ストレスなど、いろいろな要因が関わります。 そのため、ひとつの検査だけで判断するのは難しいのです。 |

2. 受診の最初のステップ:耳鼻咽喉科へ

もし「自分もAPDかも?」と思ったら、まずは耳鼻咽喉科を受診してみましょう。

いきなり専門病院に行かなくても大丈夫です。

APDの診断を考えるときは、まず耳の聞こえ方に問題がないことを確かめる必要があります。

聞き取りにくさの原因が、難聴によるものかもしれないからです。

| 難聴の否定 | 耳鼻咽喉科では、「ピー」という音を聞く純音聴力検査を行います。 この検査で耳に異常がないと分かれば、初めてAPDの可能性を考えることができます |

| セカンドオピニオン | 「聴力に問題はありません」と言われても、聞き取りにくさが続くことがあります。 そんなときは、ほかの病院に相談してみても大丈夫です。 セカンドオピニオンを受けることで、より自分に合った対応を見つけやすくなります。 |

3. APDの診断・検査の基本的な流れ

今のところ、APDの診断には明確な基準がありません。

そのため、診断は次の2つのステップで行われます。

| ステップ① 聴覚の特徴を調べる まず、APD特有の聞き取りの困難さを調べます。 | 聞き取り検査雑音のある場所や、早口の話をどれくらい理解できるかを調べます専門施設での検査左右の耳に違う言葉を聞かせて、脳がどう処理するかを調べます |

| ステップ② 背景要因を調べる 次に、聞き取り困難の原因を総合的に調べます。 | 発達障害や認知機能の評価注意力や記憶力、発達の特徴を確認します。心理的要因の把握家庭や職場のストレスや不安の影響もチェックします。 |

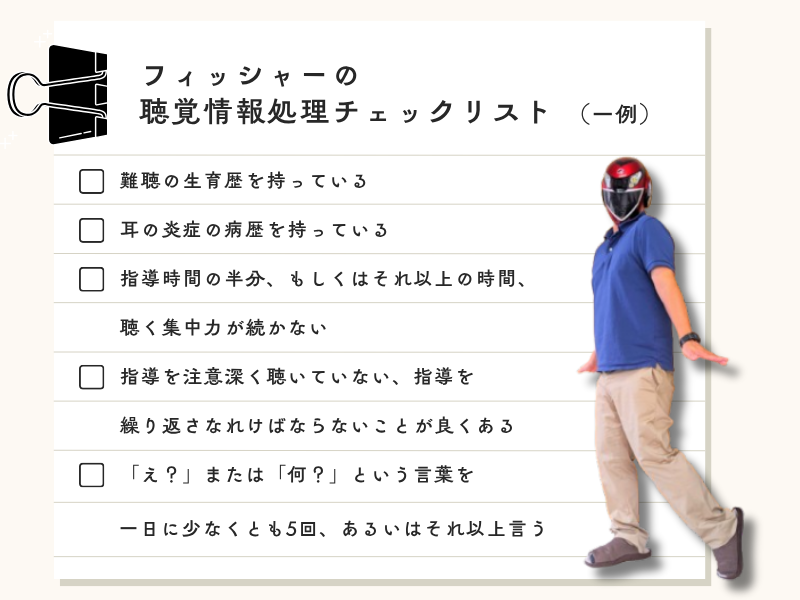

4. チェックリストの活用

「いきなり病院はちょっと不安…」というときは、まずセルフチェックからでも大丈夫です。

たとえば、フィッシャーの聴覚情報処理チェックリストがあります。

もともとは子ども用ですが、大人でも使えます。

結果の傾向を見ておくと、診察のときに役立ちます。

5. 専門機関の見つけ方と相談のメリット

APDの診断ができる病院は少ないため、受診を希望するときは、事前に電話で確認しておくと安心です。

検査が難しい場合は、大学病院などの専門外来を紹介してもらえることもあります。

| 診断のメリット | 診断がつくことで、「怠けているわけじゃない」と周囲に理解してもらいやすくなります。 職場や家族との関わり方も、少しずつ楽になる人が多いです。 |

| APD当事者会 | 当事者の会や公式サイトでは、診断できる病院の情報をまとめているところもあります。 同じ悩みを持つ人の声を聞くだけでも、気持ちが少し楽になることがあります。 |

APDは、まだ理解が追いついていない障害です。

でも、少しずつ情報は広まり、支援の輪も広がっています。

ひとりで抱え込まず、まずは誰かに話してみましょう。

「わかってくれる人がいる」と感じられたとき、心がふっと軽くなるはずです。

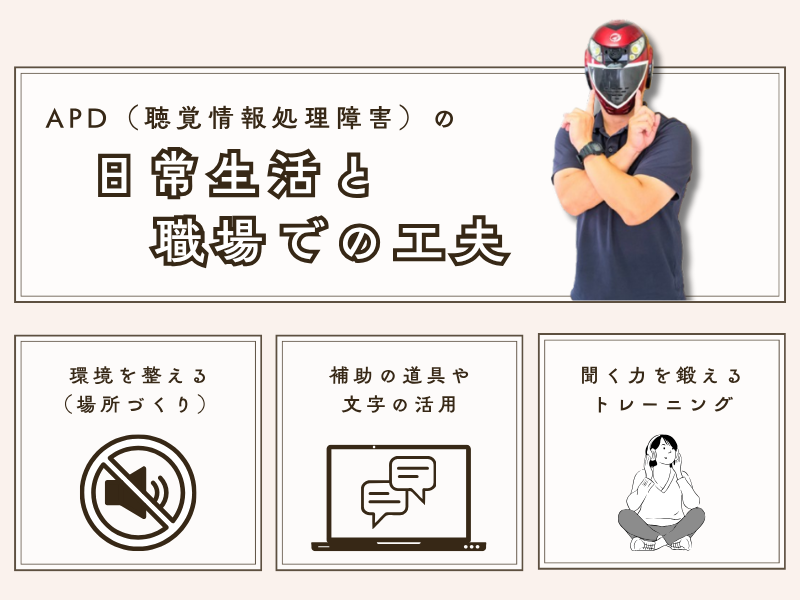

APDの対処法:日常生活と職場での工夫

APD(聴覚情報処理障害)は、今のところ薬や手術では治せません。

多くの場合、生まれつきの特性です。

でも、悲観することはありません。

自分の特性を知って、上手につき合えば、生活のしづらさはぐっと減らせます。

ここでは、日常生活や職場でできる工夫を3つ紹介します。

- 環境を整える

- 補助の道具や方法を使う

- 聞く力を鍛えるトレーニング

1. 環境を整える(聞きやすい場所づくり)

まずは、「聞こえやすい環境づくり」から。

APDの人は、まわりの音が多いと、どうしても聞き取りがむずかしくなります。

| 静かな場所で話す | 学校や職場では、できるだけ静かな場所を選びましょう。 少し移動するだけでも、聞きやすさが変わります。 |

| 家での工夫 | 話すときはテレビやラジオを消してみましょう。 ちょっとした気づかいで、会話がずっと楽になります。 |

| 伝え方の工夫 | ゆっくり話してもらう。 身ぶりを交えて説明してもらう。 口元が見えるように話してもらうのも効果的です。 |

| 大事な話は一つずつ | 一度にたくさん言われると、頭が追いつきません。 話を区切ってもらうと理解しやすくなります。 |

2. 補助の道具や文字の活用

「聞く」を助けるツールも、どんどん使いましょう。

使うことは「甘え」ではなく、「工夫」です。

| 録音する | ICレコーダーで話を録音すると、後で聞き返せます。 「メモ魔」にならなくてもOKです。 |

| 文字でやりとりする | 大事なことはメールやメモで確認しましょう。 電話が苦手なら、文字でやり取りする方が100倍ラクです。 |

| ノイズキャンセリング機器 | 騒がしい場所での聞き取りを助けてくれます。 「耳栓しながら聞いてます」感覚ですが、実用的です。 |

| 補聴器 | 耳に異常がなくても、雑音を減らす補聴器で聞きやすくなることもあります。 「見た目が気になる」?そんなの気にしないのが勝ちです。 |

| 音声認識アプリ | 話した言葉を文字にしてくれるアプリもおすすめです。 会議や授業の場面でとても便利です。 |

3. 聞く力を鍛えるトレーニング

聞く力は、少しずつ練習することで高められます。

無理せず、楽しく取り組むのがコツです。

| 音声を聞く練習 | ラジオや朗読を聞いて、内容を理解する練習をしてみましょう。 最初は短いものから。長すぎると、途中で投げ出したくなります。 |

| 読む・書く練習 | 歌詞や台詞を書き写してみると、言葉の理解力が育ちます。 「勉強みたい」と思っても、ゲーム感覚でやると続きます。 |

| 会話に挑戦する | 聞きにくいからと会話を避けると、力が落ちてしまいます。 信頼できる人と、少しずつ話す練習をしていきましょう。 「聞き逃し上等!」ぐらいの気持ちで少しずつ話す練習を。 |

| 語彙力を増やす | 知っている言葉が多いと、聞き取れなかった部分を文脈で想像しやすくなります。 知らない単語に遭遇しても、慌てなくて大丈夫です。 |

注意点と心のケア

| 無理をしない | トレーニングは、自分のペースで。 疲れたら「今日はこれでOK」と割り切りましょう。 |

| 気持ちのサポートも大事 | 不安や緊張が強いと、聞き取りがさらに難しくなります。 不安や緊張が強いと、聞き取りはもっと難しくなります。 必要なら、カウンセリングなど心理的サポートも活用してください。 ……誰も完璧な耳を持ってるわけじゃありませんからね。 |

APDマークと支援:理解の輪を広げるために

APD(聴覚情報処理障害)は、まだまだ認知度が低い障害です。

見た目では分かりにくいため、「聞こえてるのに分からないの?」と誤解されてしまうことも少なくありません。

でも、ほんの少し知ってもらうだけで、日常の過ごしやすさはぐっと変わります。

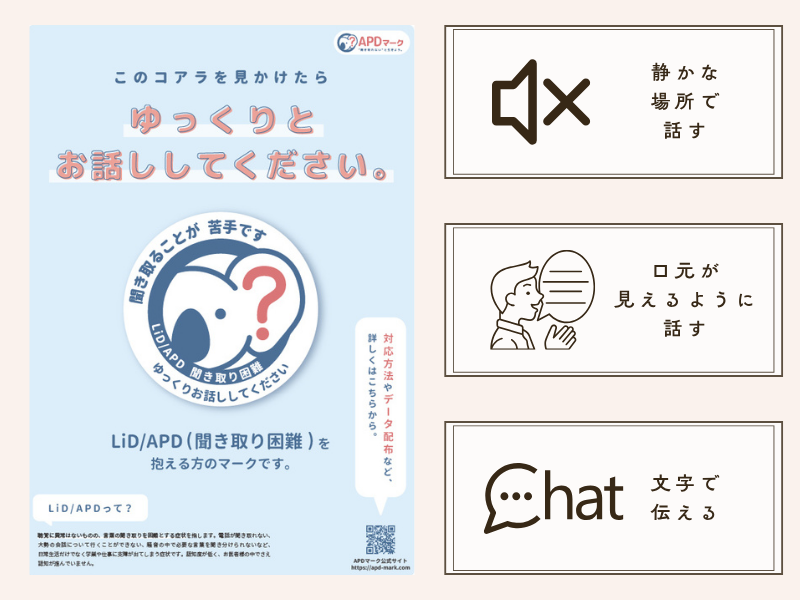

こうした理解のギャップを埋めるために作られたのが APDマーク です。

マークを活用することで、周囲とのコミュニケーションがぐっとスムーズになります。

1. APDマーク(コアラくんマーク)の役割と目的

APDマークは、聞き取りに困っていることを周囲にやさしく伝えるためのマークです。

| マークの概要 | APDマークは、国際医療福祉大学の小渕千絵教授が監修し、当事者の方々と一緒に作られました。 コアラのイラストが使われているため、通称「コアラくんマーク」と呼ばれています。 |

| 目的 | APDマークの目的は、症状の認知度を上げることと、当事者の生活の質を向上させることです。 |

| 使い方 | マークを身につけると、当事者が言い出しにくいときでも、コアラくんが代わりに「音は聞こえるけど、言葉を理解するのが苦手」ということを伝えてくれます。 |

| 備考 | APDマークは、無償で利用可能です。 個人でも商用でも使えます。 色や形、言語も自由に選べます。 キーホルダーやTシャツなどのグッズ販売も行われています。 |

2. 周囲の理解とサポートの大切さ

APDの困りごとは、周りの人の理解や環境によって大きく変わります。

APDの人は「聞こえているのに意味が分からない」状態です。

本人はちゃんと聞こうとしているのに、誤解されてしまうのは本当に悲しいことです。

この誤解が、ストレスや人間関係の悪化の原因になることもあります。

まず理解してもらう

身近な人がAPDだと分かったら、まずは理解を示すことが大切です。

理解してもらえると、当事者は安心して会話ができます。

コミュニケーションの工夫

ほんの一言添えるだけで、「ちゃんと伝わった」という安心感が生まれます。

【具体例】

- 静かな場所で話す

- ゆっくり話す

- 口元を見せて話す

- メモやメールで文字情報を補う

- 必要に応じて繰り返し説明する

3. 診断や就労支援のポイント

APDそのものを治す方法は、まだありません。

そのため、自分の特性を理解して上手に付き合うことが大切です。

- 診断を受けると理解されやすくなる

- 「聞こえているのに分からない」という症状は、誤解されやすいです。診断を受けるのは勇気がいりますが、「原因が分かった」とほっとする人も多いです。また、診断を受けると、周囲が理解してくれる助けになります。

- 障害者手帳の現状

- APDだけでは、障害者手帳の取得はできません。ただし、背景に発達障害や精神疾患がある場合は、条件によって認定されることがあります。

- 仕事での工夫

- 電話対応や騒がしい環境での作業が苦手な場合は、具体的な困りごとを整理し、業務のやり方を調整することが役立ちます。

こうした工夫で、仕事がスムーズに進むようになります。

無理をせず、自分に合ったやり方を見つけていければ大丈夫です

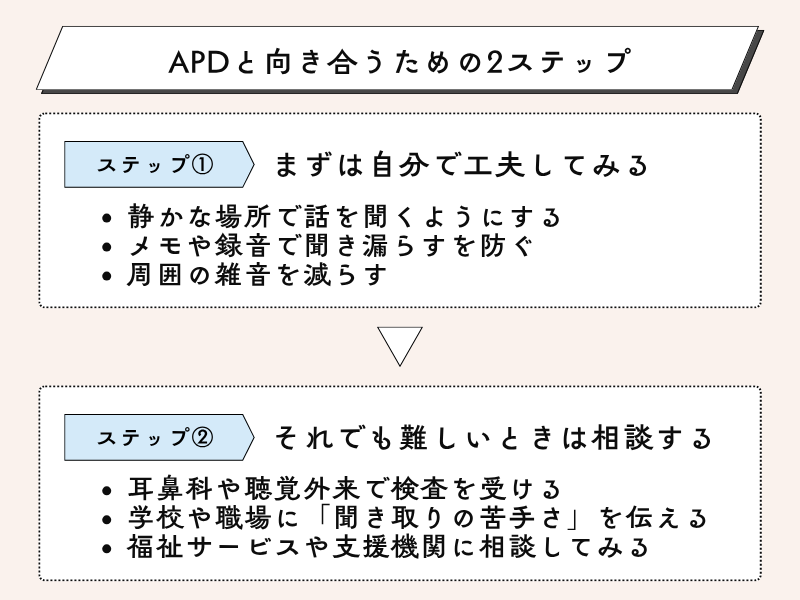

一人で悩まず相談しよう

APD/LiDは、耳の異常がないのに聞き取りが難しい障害です。

これは、脳の中で音を処理する仕組みに特徴があるためで、「怠けている」わけでも「集中力が足りない」わけでもありません。

まずは、できることから少しずつ工夫してみましょう。

- 静かな場所で会話する

- ICレコーダーで音声を残す

- メモやメールで文字情報を使う

- 聞き取りの練習や語彙を増やす

もし「どうしても聞き返すのが申し訳ない」と感じたときも、大丈夫です。

誰にでも聞き逃すことはありますし、それを工夫で補うのは立派な努力です。

それでも困るときは、専門機関で診断を受けてみましょう。

診断を受けることで、職場や学校でも理解してもらいやすくなります。

心の疲れを感じたときは、心療内科やカウンセラーに相談してもかまいません。

話すことで、少し気持ちが軽くなることもあります。

つらいときは、一人で抱え込まないでください。

「ちょっと聞いてほしい」

と声を上げるだけでも、前に進む第一歩になります。

聞き取り困難(LiD)/聴覚情報処理障害(APD)関連の書籍

APD「音は聞こえているのに 聞きとれない」人たち ―

聴覚情報処理障害(APD)とうまくつきあう方法

| タイトル | APD「音は聞こえているのに 聞きとれない」人たち ― 聴覚情報処理障害(APD)とうまくつきあう方法 |

| 評価 | ☆4.2 70個の評価 |

マンガでわかるAPD 聴覚情報処理障害

| タイトル | マンガでわかるAPD 聴覚情報処理障害 |

| 評価 | ☆4.3 44個の評価 |

マンガ APD/LiD って何!?: 聞こえているのに聞き取れない私たち

| タイトル | マンガ APD/LiD って何!?: 聞こえているのに聞き取れない私たち |

| 評価 | ☆4.6 108個の評価 |