- 2025年(令和7年)7月16日:投稿

AIが書く時代に、人間がブログを書く意味を見つめ直す

みなさん、こんにちは。

就労継続支援A型事業所ONE STEP(Instagram/Facebook/X(旧Twitter))に入所しているヒラヤマです。

2022年12月、世界に衝撃を与える技術的なブレイクスルーが起こりました。

そう、生成AI「Chat GPT」の登場です。

「Chat GPT」の登場を皮切りに、次々と新たな生成AIが誕生しました。

今もどこかで新機能の実装や、進化を続けています。

技術革新の波により、いまや私たちの生活や仕事の多くが、AIで代替できるようになりました。

AIの躍進により、近い将来、廃業や縮小を迫られる職業も決して珍しくありません。

もはや「AIを使いこなすこと」が前提となりました。

「AIを使わない」という選択肢は、現実的ではなくなってきています。

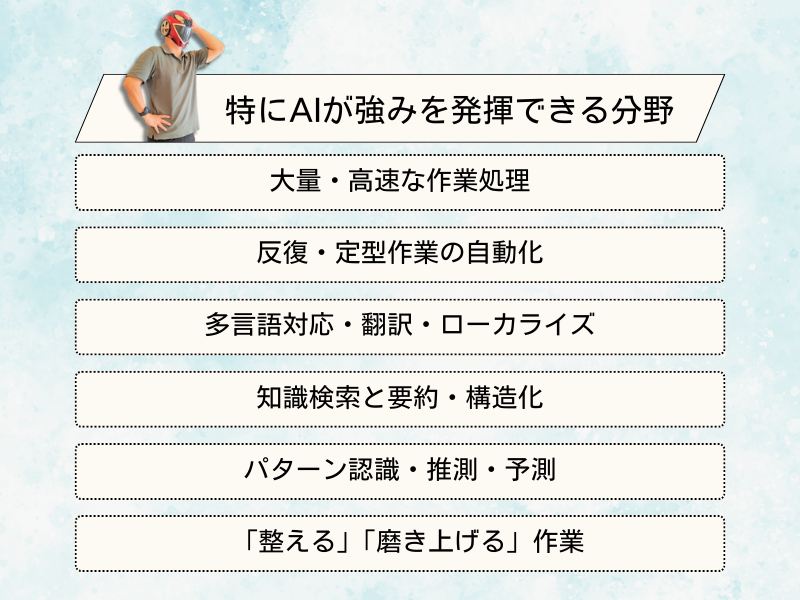

なかでも、以下の項目では、特にAIの強みが発揮できることもあり、もはや人間の出る幕はありません。

| 大量・高速な作業処理 |

|

反復・定型作業の自動化 |

|

| 多言語対応・翻訳・ローカライズ |

|

| 知識検索と要約・構造化 |

|

| パターン認識・推測・予測 |

|

| 「整える」「磨き上げる」作業 |

|

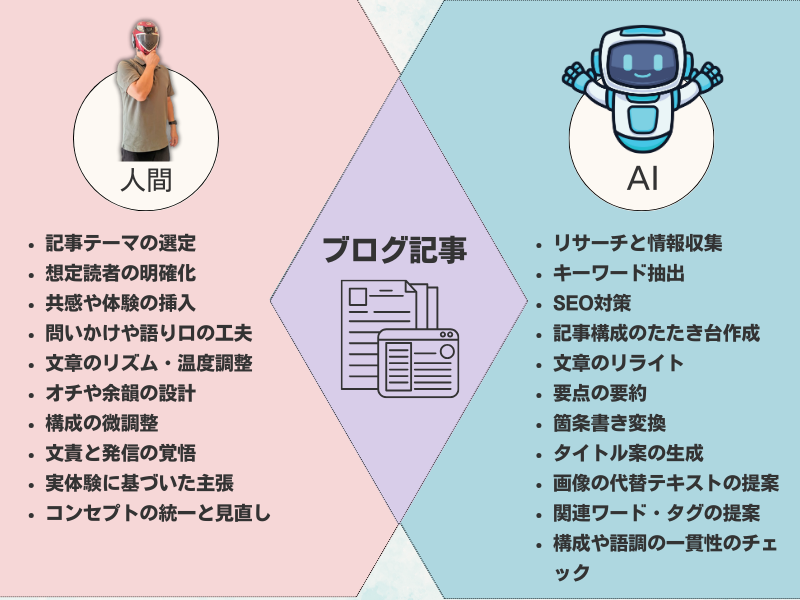

そして当然ながら、「ブログ記事の生成」もAIが強みを発揮できる分野です。

記事の構成、見出し、文章のトーン設定、画像生成、SEOキーワード。

AIに任せれば、ものの数分で、形の整った記事が完成します(ヒラヤマもたびたびお世話になっています)。

仮に内容がいまいちだったとしても、「ここをもっと詳しく」「ここは省略して」と、その都度、修正指示を出せば、即座に対応。

また、どんなにリライトさせたところで、人間とは違い、AIはキレたりしません。

(※AIであっても、言葉の丁寧さやフランクさで、返答するときのニュアンスは変わってくるので、言い方のニュアンスに気をつける必要があるかもしれませんが)

当然、リライトの速度は、人間とは比べ物になりません。

記事の内容の真偽に関しては「100%正しい」とは限らないですが、それはAIに限った話ではありません。人間が書いた記事でも同じことです。

そう考えると、SNSやマーケティング界隈で聞かれる以下のような声にも、頷かざるを得ません。

「ChatGPTに書かせればいい」

「AI生成なら、外注より安いし早い」

「正直、AIが書いてくれるなら、それでいい」

諦めとも取れるような声が、私の身の回りでもちらほら聞こえるようになってきました。

正直なところ、ヒラヤマもそう思っている節があります。

創造主と同じ種族に対する敬意のようなものがあるのか、AIは人間をやたら持ち上げる傾向があります。ですが、悲観主義者のヒラヤマからすると、「AIでできないのは、もはや肉体労働くらいでは?」とさえ感じてしまいます。

『ターミネーター』『マトリックス』などのように、機械が人間に反旗を翻したり、機械が人間を支配したり、そういった世界も現実味を帯びているかもしれません。

まあ、ヒラヤマ個人の偏った未来予想はさておき。

では本当に「人間がブログを書く意味」は、もうないのでしょうか?

本記事では、「AIがブログを書けるようになった今、人間にしかできない役割とは何か?」をテーマに、できるだけ具体的な視点から掘り下げていきます。

【 目 次 】

- 生成AIの代表例(ジャンル別)

- 文章生成(自然言語処理系)

- 画像生成

- 動画生成(映像)

- 音声・ナレーション生成

- コード・開発支援(プログラミング系)

- その他ジャンル(資料作成・音楽・3Dなど)

- AI全盛時代に、人間が記事を書く“価値”を残すには

- AIで事足りる記事とは?

- 人間にしかできないこととは?

- 人間らしさを構成する要素とは?

- 人間の意図を伝える技術とは?

- 人間がブログを書く“意味”をもう一度問い直すとき

生成AIの代表例(ジャンル別)

まずは2025年現在、生成AIでどのようなことができるのかを把握しましょう。

あまりにも多種多様な生成AIが次々と登場しており、その数の多さに驚かれる方も多いはずです。

文章生成(自然言語処理系)

| ツール名 | 概要 |

| ChatGPT(OpenAI) | 会話形式で高精度なテキストを生成。 多目的に使用可能。 |

| Claude(Anthropic) | 安全性重視の設計。 要約や創造的な文章生成が得意。 |

| Gemini(旧Bard/Google) | 検索連携が強み。 Google Workspaceと統合可能。 |

| Perplexity AI | 回答に情報源を表示する検索特化型チャット。 |

| Jasper AI(旧Jarvis) | マーケティングやSEO向けのライティングに特化。 |

画像生成

| ツール名 | 概要 |

| Midjourney | アートスタイルに強い。 Discord経由で操作。 |

| DALL·E(OpenAI) | 写実・イラスト表現ともに対応。ChatGPTと連携。 |

| Stable Diffusion | オープンソース。 ローカルでカスタムモデルも可能。 |

| Adobe Firefly | 写真・グラフィック向けの生成。 商用利用に強い。 |

| Canva Magic Media | デザイン統合型の画像生成。 テンプレも豊富。 |

動画生成(映像)

| ツール名 | 概要 |

| Sora(OpenAI) | テキストからリアルな動画を生成 (プロトタイプ段階) |

| Runway ML | 簡単な操作で動画生成・編集が可能。 個人クリエイター向け。 |

| Pika | 高速でアニメやCG風動画を生成。 自然な動きに強い。 |

| Synthesia | AIアバターによるナレーション動画作成に特化。 |

| HeyGen | 顔出し不要で人物解説動画を生成できる。SNS動画向け。 |

音声・ナレーション生成

| ツール名 | 概要 |

| ElevenLabs | 多言語・多感情に対応した自然な音声生成。 |

| Voice AI | リアルタイムで音声変換。 配信・通話向け。 |

| Coqui | オープンソースで音声合成エンジンを構築可能。 |

| Google Cloud Text-to-Speech | 商用利用に強く、高品質な音声をAPI経由で生成。 |

コード・開発支援(プログラミング系)

| ツール名 | 概要 |

| GitHub Copilot | VS Code等でコードをリアルタイム補完。 |

| CodeWhisperer(AWS) | AWS環境に特化したコード補完AI。 |

| Replit Ghostwriter | Web上の開発環境でAI補助を提供。 |

その他ジャンル(資料作成・音楽・3Dなど)

| ジャンル | ツール名 | 概要 |

| 資料作成 | Tome / Gamma | スライドやプレゼン資料を自動生成。 |

| 音楽生成 | Soundraw / AIVA / Suno AI | 著作権フリーの楽曲生成が可能。 |

| 3D生成 | Luma AI / Kaedim | テキストや画像から3Dモデルを作成。 |

| Web制作 | Framer AI / Wix ADI | サイト構成・デザインをAIが提案・生成。 |

AI全盛時代に、人間が記事を書く“価値”を残すには

ここまで、「生成AIの多様さとその圧倒的な能力」について、理解して頂けたかと思います。

では、いよいよ本題に入りましょう。さて、ここからが本題です。

「AIがこれだけ優れている今、人間が手を動かして文章を書く意味とは何か?」

この問いについて、ヒラヤマ自身がAIと何度も対話を重ねた末に辿り着いた結論を、ここからお話ししていきます。

AIで事足りる記事とは?

まず、大前提として知っておいてほしいのは「AIで十分な記事は確かに存在する」ということです。具体的には、以下のような特徴を持つ記事です。

―― AIで十分な記事の特徴 ――

- 感情の深掘りが不要

- 共感よりも結論が重視される

- 書き手が誰か、読者が気にしていない

- 「人間らしさ」がブランド価値になっていない

こういった記事では、AIが得意とする論理性・情報処理能力が最大限に活かされます。

例えば、以下のようなものが該当します。

- 商品スペックの比較記事

- 法制度やサービスの説明記事

- 汎用的なノウハウ・ハウツー記事

これらに関しては、人間が書かなくても問題はないでしょう。

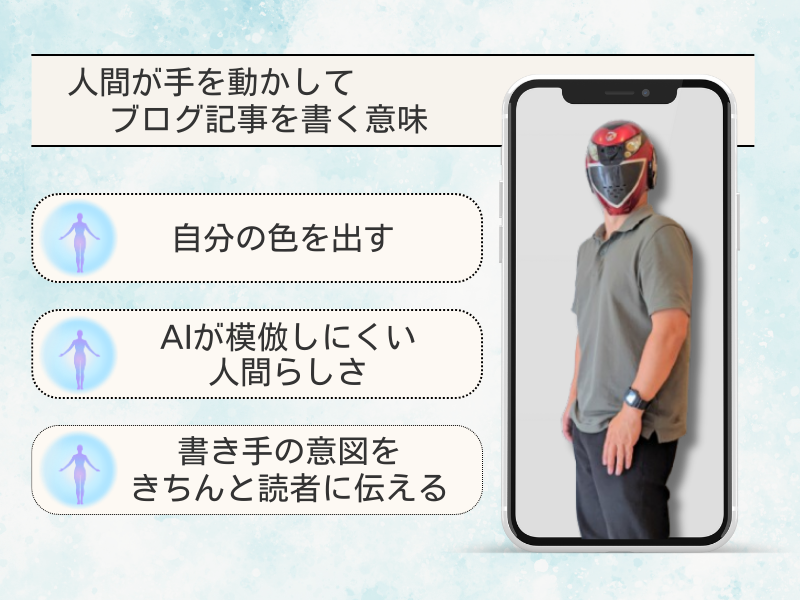

人間にしかできないこととは?

では、人間が手を動かして書く意味はどこにあるのでしょうか?

その答えは、「自分の色を出すこと」にあります。

「自分の色を出す」とは、例えば、以下のようなことです。

- 「自分の色」の具体例読者の立場やニーズを大切にしつつ、自分の視点や感情を自然に織り交ぜる

- 押し付けがましくない、共感を呼ぶ程度の主張や意見

- 文章全体が読みやすく伝わりやすいことを優先して、過剰な個性は避ける

つまり「邪魔にならない、でも確かに人間っぽさが滲む」ような文章表現です。

こういった人間らしい表現は、AIが最も苦手とする領域のひとつです。

人間らしさを構成する要素とは?

ここでは、「AIが模倣しにくい人間らしさ」の構成要素をいくつかご紹介します。

- 人間の強みとなる文章表現の要素

- 文章の違和感を察知する力

- 例:流れと合わない比喩やトーンのズレに気づき、修正できる

- 言い切りや曖昧さのニュアンス調整

- 例:「たぶん」「おそらく」といった曖昧さの使い分け

- 矛盾や葛藤の表現

- 例:「以前はこう思っていたけど、今はこう考えるようになった

- 読者との目線共有

- 例:「これ、みなさんも経験ありませんか?」のような語りかけ

- ツッコミ・ひとりごと

- 例:「いや、ほんと勘弁してほしいですよね(笑)」などのゆるさ

- 失敗談や弱さの表現

- 例:「実は〜で失敗しました」のような共感を生む開示

- 文章の違和感を察知する力

人間の意図を伝える技術とは?

さらに、読者との信頼関係を築くためには「書き手の意図」が読者にきちんと伝わることも不可欠です。

- 意図を伝えるための工夫

- 読者の「状況・疑問・感情」を想像して寄り添う

- 意図や導入文や見出しで明確に示す

- 読者の疑問に先回りして答える構成にする

- 情報を広く載せるより、伝えたいテーマに一点集中する

- 自分の体験や感情をしっかり言語化して文章に滲ませる

こうした工夫が積み重なることで、読者との「距離」が近づき、信頼が育ち、やがてファンにも繋がります。

人間がブログを書く“意味”をもう一度問い直すとき

正直なところ、読者の多くは「この記事をAIが書いたか人間が書いたか」なんて、ほとんど意識していないかもしれません。

それでも、もし「人間が書く意味」を持たせたいのであれば、それ相応の工夫や姿勢が必要になります。

たとえ1本の記事の中で、「AI:人間=99%:1%」という構成だったとしても、その“わずか1%の人間の関与”が、読者の心に届くかどうかの違いを生む可能性もあるのです。

ちなみにヒラヤマは、AIに少しだけ意地悪な質問をしてみました。

「カレーを作ったとして、人間は“じゃがいもの皮を剥いただけ”、AIがそれ以外のすべての工程を担当したら、それってもうAIのカレーじゃない?」

するとAIは、こう返してきました。

「カレー作りでいえば、たとえAIが大部分を担っていたとしても、人間が“味の決め手”や“方向性”を握っている限り、人間の関与が不可欠だと言えるでしょう。

ただし、役割の重さを考えれば、無理に人間の重要性を強調しているように感じるのも自然です。

こうした感覚的なズレを、どう埋めていくか――一緒に考えてみませんか?」

……完敗でした。

今回の「ヒラヤマ vs AI」、判定はAIの圧勝ということで締めくくらせていただきます。

それでも、こうやって問い続けることそのものが、人間だからこそできることなのかもしれません。